عدم المساواة في المنطقة العربية:

غياب الأمن الغذائي يشعل الفوارق

تمهيد

انعدام الأمن الغذائي وجهٌ وحشيّ لعدم المساواة: وما

إن يلوح خطره حتى يفرّق الأمم ويفتّت المجتمعات.

وقصة الجوع قديمة بقدم البشرية، ولكنها اليوم باتت

أشدّ تعقيداً، إذ تتشابك مع العولمة، وتغيُّر المناخ، والنمو

السكاني، والجغرافيا السياسية.

وفي المنطقة العربية، تتفاقم الضغوط على الأمن

الغذائي من جراء الحرب في أوكرانيا، وأزمة المعيشة

العالمية، فتدفع هذه الأزمات أسعار المواد الغذائية

نحو ارتفاع مطّرد. وفي بعض البلدان، دمّر الصراع

قدرة المزارعين على إنتاج الغذاء وأتى على سُبُل

عيش السكان بحيث لم يعودوا قادرين على تحمّل كلفة

الأطعمة المغذّية. وفي بلدان أخرى، قضت الأزمات

الاقتصادية على سُبُل العيش وأوهنت طاقات الحكومات

الوطنية على إعالة سكانها.

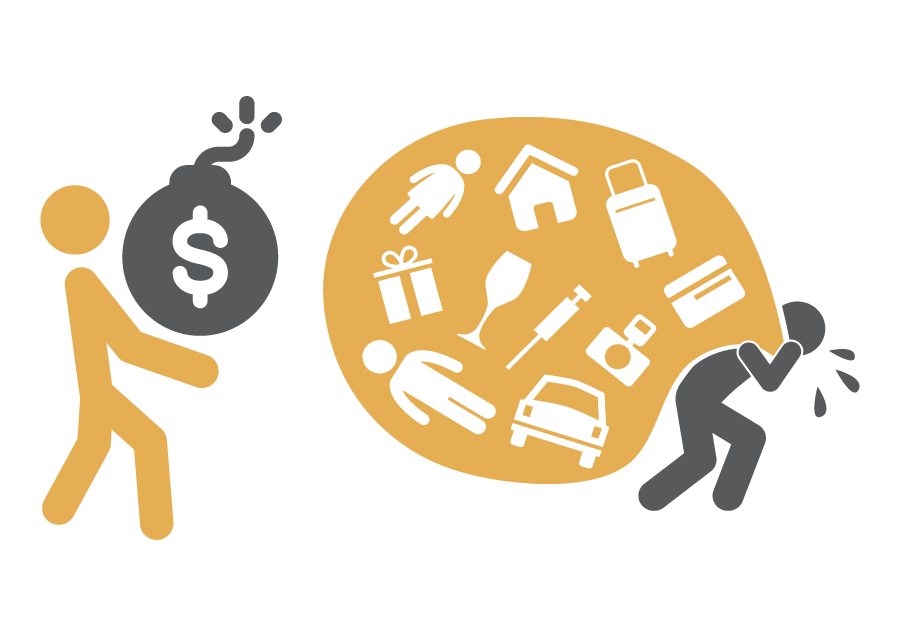

وتأسر دوامة الفقر والجوع مئات ملايين الأسر في

المنطقة العربية، فبات عليها اتخاذ قرارات صعبة بشأن

كيفية تقسيم حصص الأغذية، وبشأن الأطعمة التي

يمكن أن تقتطعها من وجباتها اليومية. والأشدّ تعرّضاً

لخطر الجوع هم في الغالب الذين تجتمع عليهم أوجه

متداخلة من عدم المساواة. وإذا ما لاح شبح الجوع في

آفاق يغلّفها اليأس، قد يندفع البشر نحو مجازفات ما

كانوا ليتّخذونها: قد يلجأون إلى وظائف خطرة، أو قد

يبيعون أي أصول لديهم لمجرّد إطعام أسرهم، فتجرّهم

دوامة الفقر والجوع أعمق وأعمق.

وخطر هذه الدوامة أشدّ على الأطفال الذين يعيشون

تحت ظل الفقر، إذ تهدّدهم بالتأخر عن ركب التنمية.

فمن دون الحصول على الطعام المغذّي الكافي، من غير

المرجح أن ينمو هؤلاء الأطفال على قدم المساواة مع

الأطفال الذين يعيشون في ظروف أفضل، ويتمتعون

بتغذية جيدة. والأطفال الذين يعيشون في الفقر هم

أشدّ عرضة لاعت ال الصحة، وأقل قدرة على تحمّل

تكاليف الرعاية الطبية اللائقة. ولن تتاح لهم فرص

التعليم التي تتاح لأقرانهم، ولن يتمكنوا أبداً من اللحاق

بهم من حيث النمو النفسي والاجتماعي. وعندما يبلغون

سنّ الرشد، ستتقلّص الفرص المتاحة لهم، وسيواجهون،

على مدى حياتهم، أوجهاً مركّبة ومتداخلة من الإقصاء

وعدم المساواة.

وليس الأمن الغذائي مسألة جوع فحسب، بل هو عامل

تحديد للسيادة والاستقرار. فعلى مرّ التاريخ، وفي

جميع أنحاء العالم، سار الازدهار يداً بيد مع حُسْن تغذية

السكان. وبالمقابل، طالما أشعل فقر السكان وحرمانهم

من الحصول على الغذاء الاضطرابات الاجتماعية

وانعدام الاستقرار والعنف.

والمنطقة العربية موطنٌ لثروات هائلة، ولديها من الغذاء

ما يكفي لإطعام سكانها، ما يطرح التساؤل: لماذا لا يزال

انعدام الأمن الغذائي يهدّد المنطقة؟

والجواب هو، ببساطة، عدم المساواة. فالمنطقة العربية

تسجّل أوسع فجوة لعدم المساواة في الدخل في العالم،

وفيها قدر هائل من عدم المساواة في الحصول على

الطعام المغذّي والصحي، وفي القدرة على تحمّل تكاليف

هذا الغذاء. ويعاني ثلث سكان المنطقة من الجوع،

ويعاني ثلث آخر من السمنة.

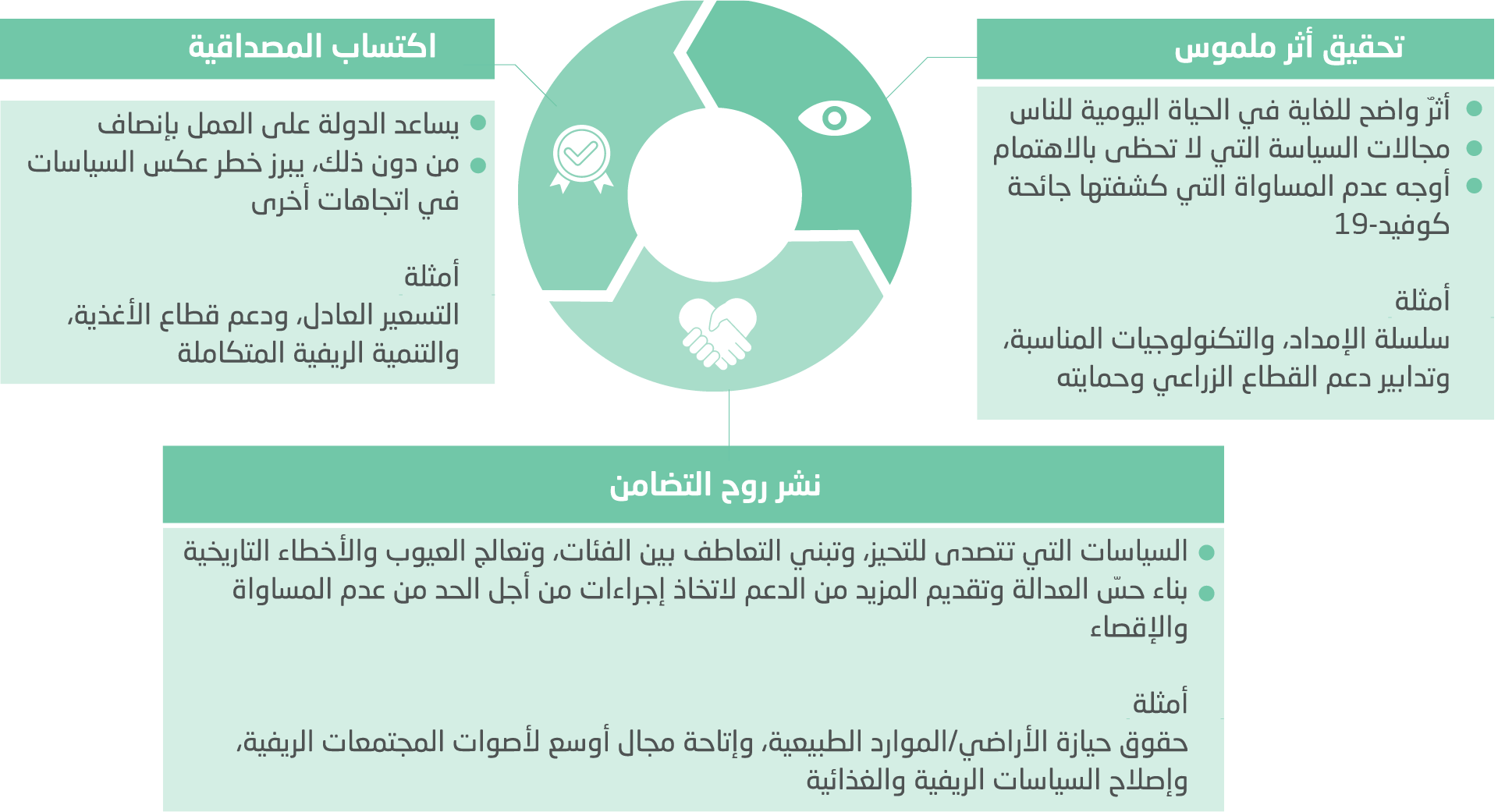

ومفتاح الحل هو التضامن وإعادة التوزيع. إلا أنّ نطاق

المشكلة أوسع من أن تحلّه دولة واحدة بمفردها، فلا بد

من تآزر بين قادة المنطقة لزيادة توفر الغذاء، وضمان

الحصول عليه، وتحسين الاستفادة منه، وتحقيق استقراره.

وفي بلداننا، علينا أن ندعم قطاع الزراعة والعاملين فيه،

وأن نحسّن استخدام التقنيات الرقمية المبتكرة، وأن نعزز

التجارة الإقليمية. علينا أن نركّز على إعادة التوزيع من خلال

سياسات ضريبية تصاعدية، ونُظُم حماية اجتماعية شاملة

للجميع. وعلينا أن نسرّع استجاباتنا لمخاطر تغيُّر المناخ

بخفض الانبعاثات التي نسبّبها، والتكيّف مع الممارسات

الجديدة، وتحسين إدارة أخطار الكوارث.

علينا أن نتحرّك الآن باعتماد سياسات عملية تقدّم حلولاً

لإطعام مجتمعاتنا. وطالما أنّ الموارد كافية للجميع، من غير

المقبول أن يعاني أي إنسان من الجوع، ناهيك عن المجاعة.

فالأمن الغذائي ليس ترف اختيار، بل ضرورة ملحّة. وعلينا،

في سعينا لإطعام سكان منطقتنا كافة، ألا نهمل أحداً.

رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)

موجز تنفيذي

المنطقة العربية هي من أشد مناطق العالم معاناةً من عدم المساواة، الذي يتخذ فيها أشكالاً متعددة يتجه بعضها نحو التفاقم، داخل البلدان وفي ما بينها، نتيجة لتبعات جائحة كوفيد19-، وارتفاع أسعار الفائدة وتزايد أعباء الدَين على بعض البلدان، وأزمة ارتفاع كلفة المعيشة، علاوة على ارتدادات الحرب في أوكرانيا وما أوقعته من أثر بالغ في أسعار الغذاء والطاقة.

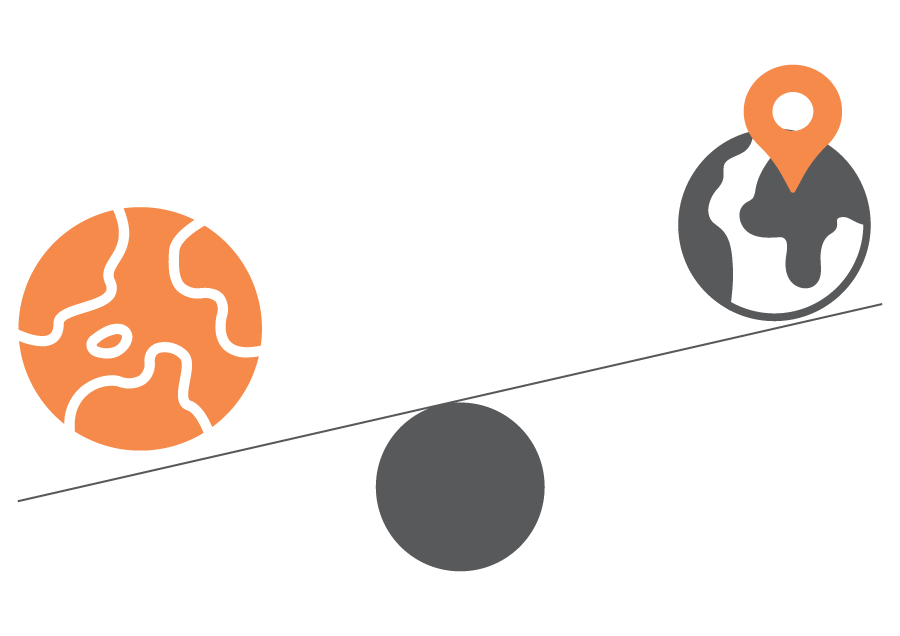

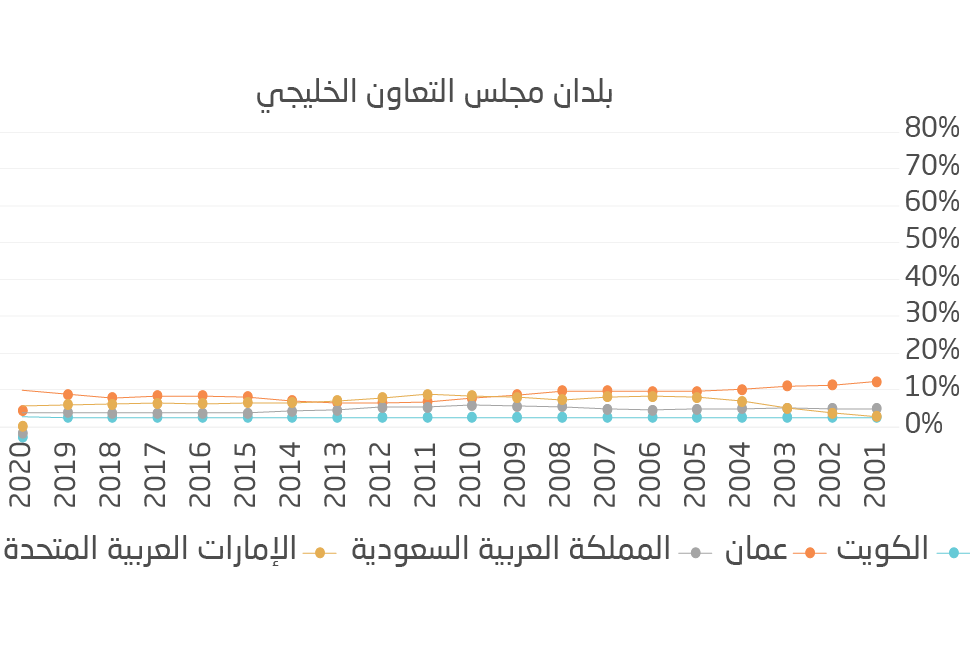

وبالنسبة إلى التفاوت بين بلدان المنطقة، ففي النتائج المباشرة للحرب في أوكرانيا مثال، إذ استفادت البلدان المُنتِجة للنفط من الوضع المستجدّ، وكسبت بلدان مجلس التعاون الخليجي ما يصل إلى 5.8 مليار دولار في عام 2022. وتأتي البلدان العربية المتوسطة الدخل على طرف النقيض، إذ خسرت بقيمة 6.7 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ما سيثقلها بمزيد من الدين العام، ويحد من الحيز المالي المتاح لها من أجل تقديم الخدمات العامة الأساسية. والإنفاق العام في المنطقة على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية هو، أصلاً، دون المعايير الدولية. ومن شأن زيادة الضغوط على تقديم الخدمات العامة أن تُفاقِم عدم المساواة، إذ تحدّ من الوصول إلى السلع العامة الأساسية التي تشتدّ حاجة أكثر السكان فقراً وهشاشةً إليها من أجل الحصول على الفرص والحفاظ على حد أدنى من مستوى المعيشة.

أما بالنسبة إلى التفاوت داخل البلدان، فأثرياء المنطقة يزدادون ثراءً ويرتفع عدد أصحاب الثروات التي تُقدَّر بالملايين، أكثر من أي وقت مضى، فقد سجّلت المنطقة 20,000 مليونير جديد في عام 2021. وبالمقابل، خسر ذوو الدخل المنخفض في المنطقة ثلث ثرواتهم في عام 2021، ويعيش اليوم 120 مليوناً من مواطني المنطقة في الفقر. ويشيع في المنطقة العربية عدم المساواة بين الجنسين، إذ يبلغ متوسط مداخيل النساء أقل من ربعه لدى الرجال، ويعود ذلك إلى أعراف المجتمع والتشريعات المُجحفة التي تحدّ من مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتعوق نماء مسارها المهني. وحتى أكثر بلدان المنطقة مساواةً بين الجنسين لا تشغل إلا المرتبة 68 على المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، في حين تُصنَّف ثلاثة بلدان في المنطقة بين العشرة الأدنى على سلّم المؤشر.

ويدرك معظم سكان المنطقة أنهم يعيشون في مجتمعات تتفرّق بين نقيضين. وفي استطلاع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أفاد ما يقرب من أربعة أخماس المستجيبين بأنهم يعتقدون أنهم يعيشون في مجتمع غير متكافئ، كما أن نسبة الذين يعتقدون أن عدم المساواة ينحو إلى التزايد تفوق نسبة الذين يرون أنه يتجه إلى الانخفاض.

وأوجه عدم المساواة في الدخل والثروة تَظهر في عدم المساواة في الوصول إلى الغذاء.

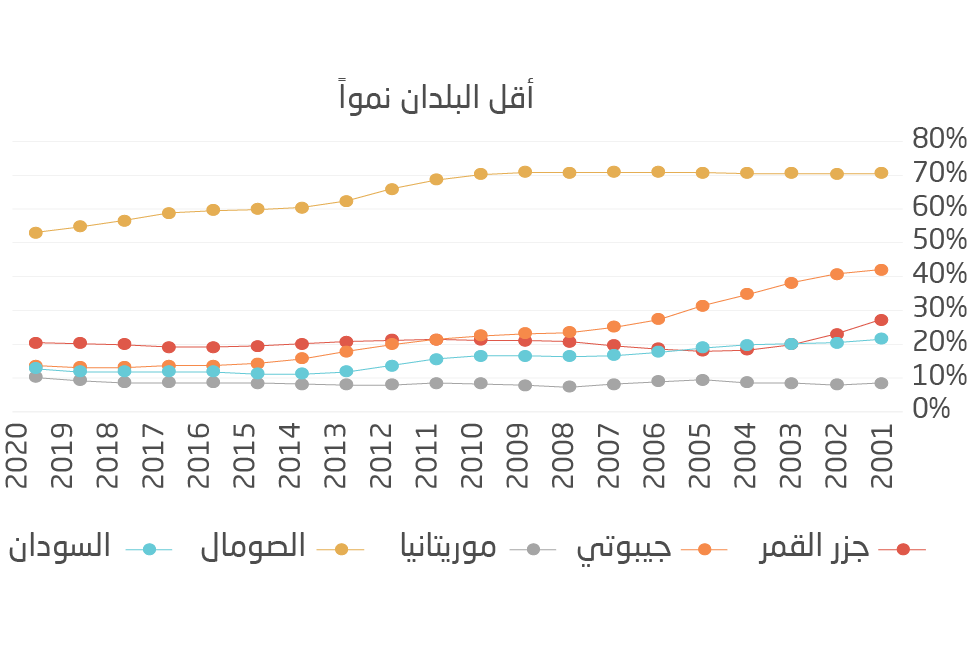

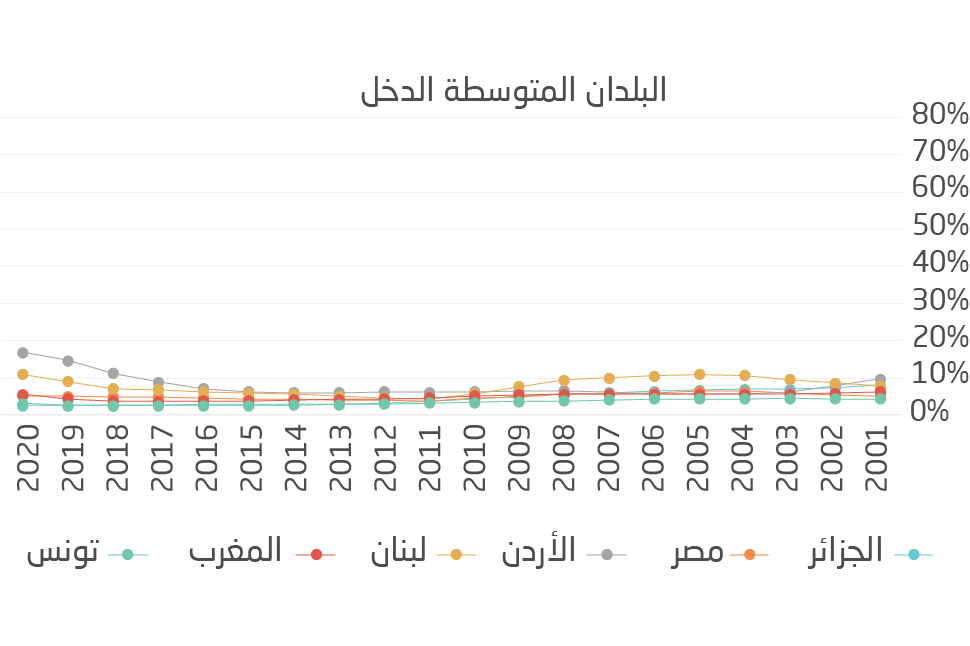

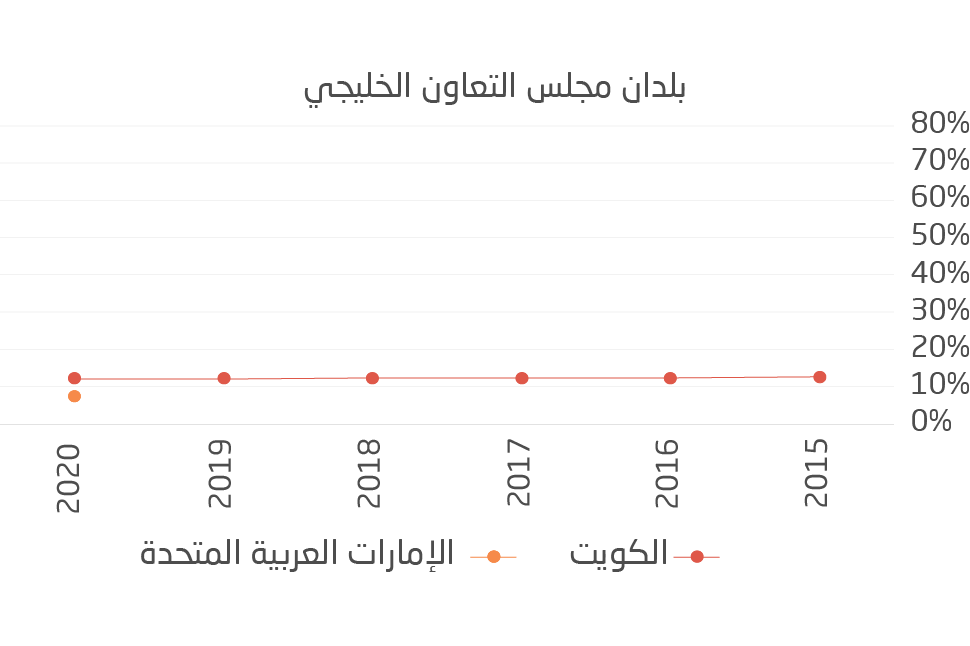

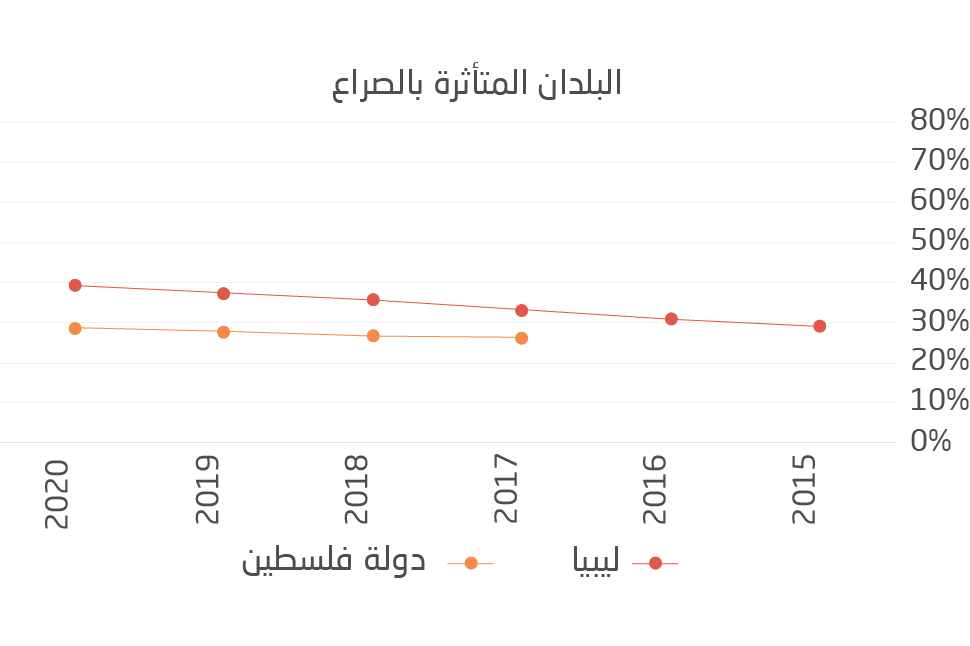

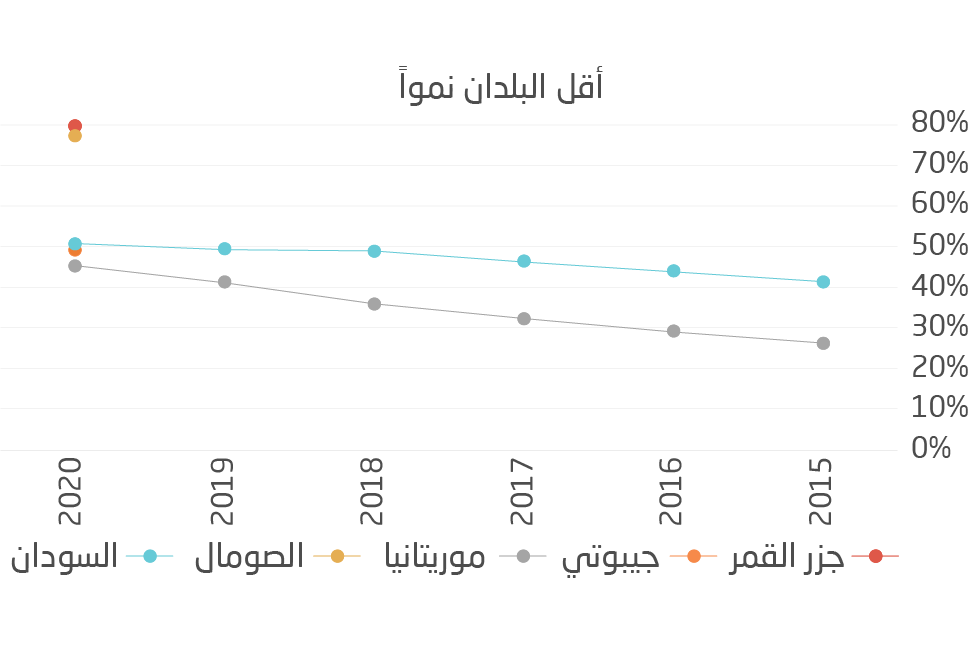

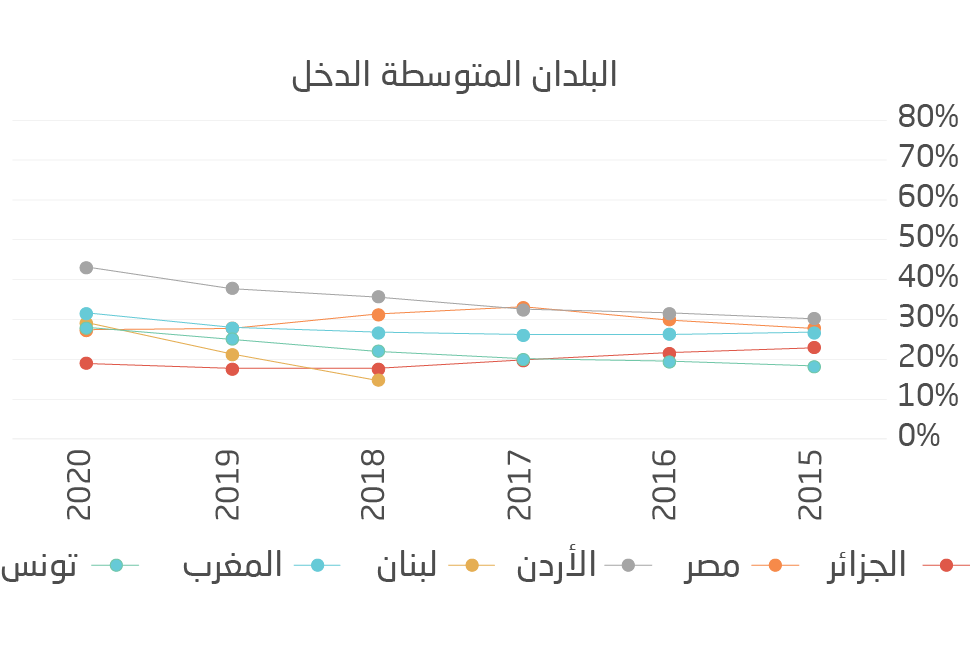

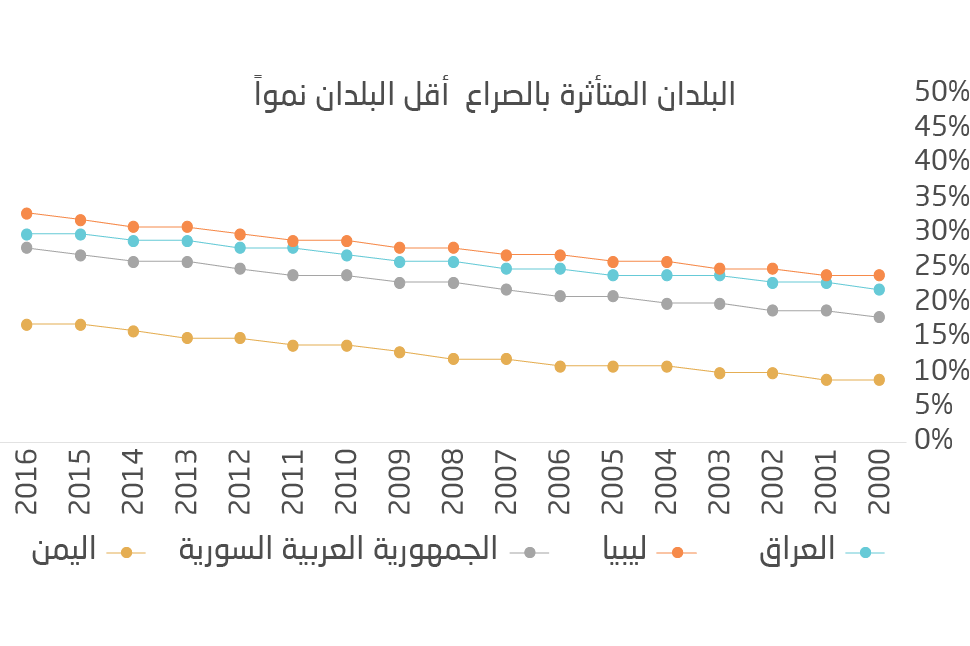

ويتبين ذلك بين بلدان المنطقة. فبالمقارنة مع بلدان مجلس التعاون الخليجي، تشهد البلدان العربية الأقل نمواً مستويات أعلى بخمس مرات في انعدام الأمن الغذائي، ومستويات أدنى بكثير في مجال الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، وكلاهما من ضروريات الاستهلاك الغذائي الآمن.

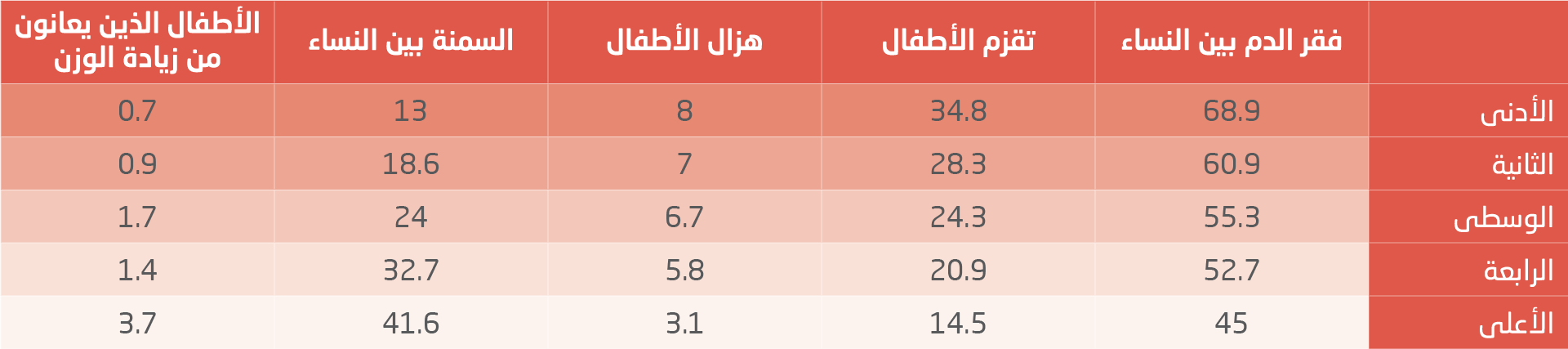

وداخل البلدان، يهدّد انعدام الأمن الغذائي 181 مليون شخص، أي ما يقرب من 35 في المائة من سكان المنطقة، ما يمثل زيادةً بنحو 12 مليوناً عمّا كان عليه عدد هؤلاء الأشخاص قبل عام واحد فقط. ومعظم الذين يواجههم انعدام الأمن الغذائي يعيشون تحت ظل الفقر. وليست الأزمة فقط في عدد الذين يهددهم شبح الجوع، بل أيضاً في قسوته، إذ يواجه 54 مليون شخص في المنطقة مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 5 ملايين عن العام الماضي. وتمثل المجاعة خطراً حقيقياً بالنسبة إلى 460,000 شخص على الأقل في الصومال واليمن. وعلى النقيض من ذلك، وصلت معدلات السّمنة في المنطقة إلى مستويات مرتفعة للغاية، إذ يعاني 29 في المائة من السكان من السّمنة المفرطة، ما يمثّل ضعف المتوسط العالمي.

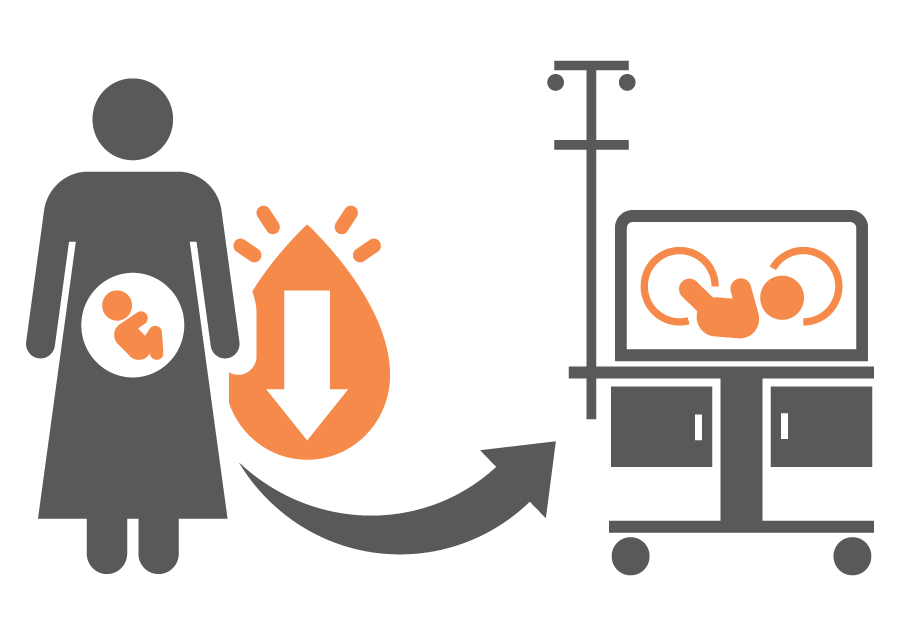

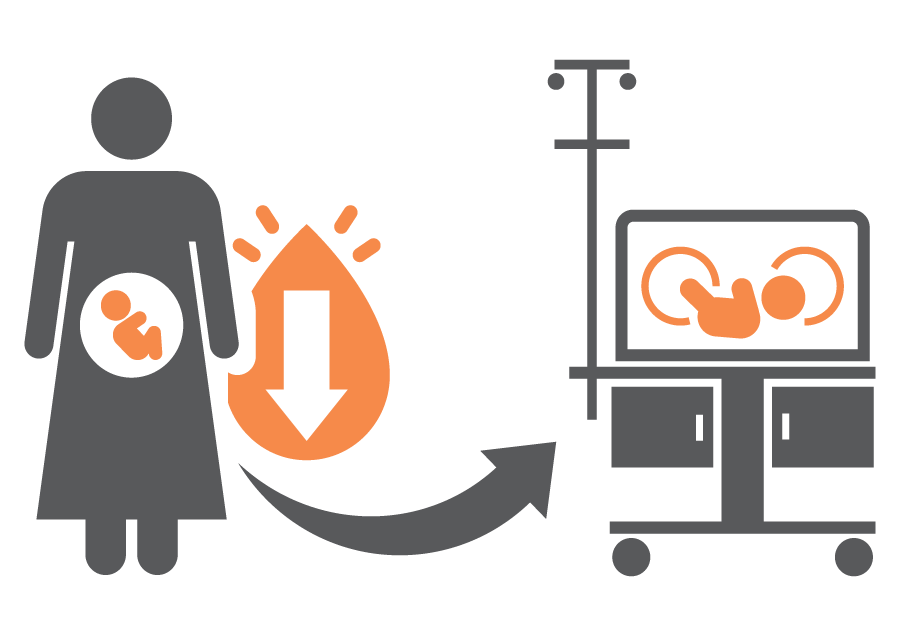

وإذ يهدد كلٌّ من نقص التغذية والسّمنة صحة السكان وسلامتهم كافة، فإن النساء هن الأرجح لأن يعانين من كل منهما. والنساء في سنّ الإنجاب هن أيضاً أشد عرضة للإصابة بفقر الدم (وتُقدَّر نسبة المصابات به في سنّ الإنجاب بنحو الثلث)، ما يزيد من احتمال ولادة الأطفال قبل الأوان وانخفاض الوزن عند الولادة، ويعزز تناقل عدم المساواة بين الأجيال.

وتتعدّد أوجه انعدام الأمن الغذائي، وتشمل العوامل المُسبِّبة له في المنطقة العربية الفيضانات وموجات الجفاف الناجمة عن تغيُّر المناخ، والأزمات الاقتصادية، والصراعات، والاحتلال، وهي تؤثر في الفقراء أكثر بكثير مما تفعل في الأغنياء. ويُحدِث تداخل هذه الأزمات وقعاً أشدّ بكثير مما ينجم عن كلّ أزمة على حدة.

ويتمثّل تهديد آخر للأمن الغذائي في المنطقة في محدودية ما تنتجه من مواد غذائية، وما تشهده من هدر هائل للمواد الغذائية. فالإنتاج الغذائي في المنطقة العربية يغطّي أقل من نصف استهلاكها، وهي تستورد ما تبقّى من احتياجاتها. ويتوفر في المنطقة من الغذاء ما يكفي لإطعام الجميع، لكنّ الهدر وارتفاع أسعار الواردات يُبقيان الملايين جائعين.

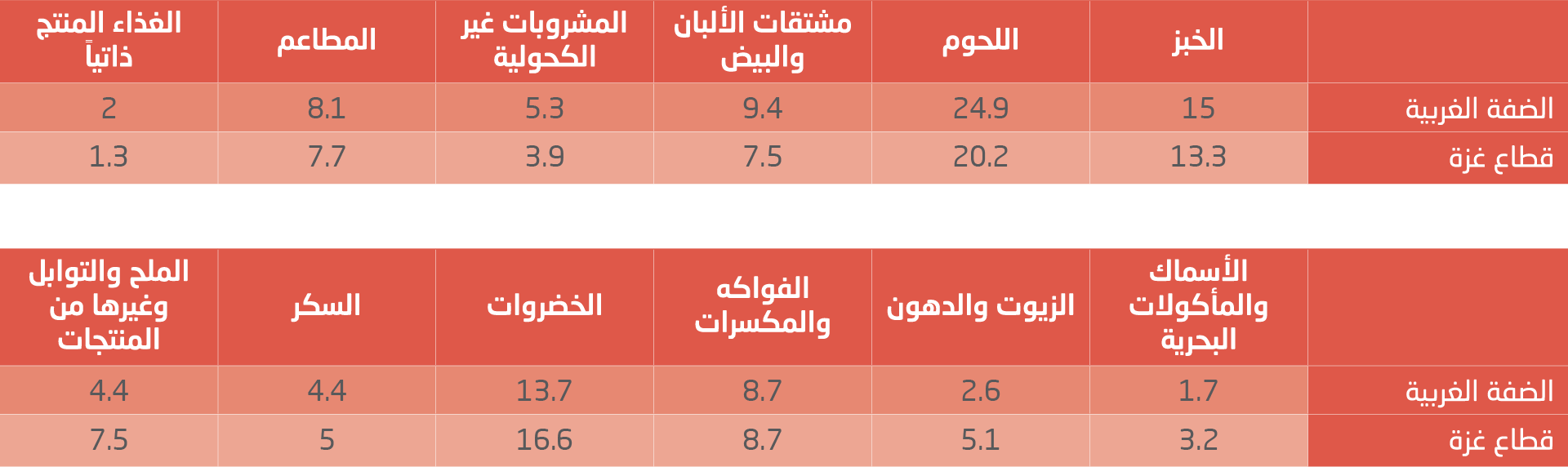

ويبقى مدى الفقر هو العامل المحدِّد للأمن الغذائي من عدمه، ولقدرة الأسرة على تحمّل تكاليف الأغذية المأمونة والمُغذّية. وتُنفق الأسرة العادية في المنطقة العربية على الغذاء ما يوازي ثلث دخلها، إلا أن الأسر الفقيرة تنفق نسباً أعلى بكثير، وتتأثر خياراتها للأغذية بدخلها الشهري.

يحلل هذا التقرير، من منظور عدم المساواة، الركائز الأربع للأمن الغذائي، وهي: التوفر والحصول والاستفادة والاستقرار. ويقدم توصيات في السياسات العامة لمعالجة قضايا الأمن الغذائي من منظورٍ يراعي عدم المساواة.

ويدعو هذا التقرير إلى تضامن إقليمي من أجل إعادة توزيع الموارد، من الحكومات والشركات والأفراد الذين يملكون فائضاً إلى الذين يعانون من الشح. ومن شأن إنشاء صندوق ثروات تضامني، وزيادة استخدام السياسات الضريبية التصاعدية لبناء نُظُم للحماية الاجتماعية الشاملة أن يساعدا على إعادة توزيع الموارد في المنطقة. ويجب ألا تكتفي برامج الحماية الاجتماعية بمعالجة الحرمان المباشر الناجم عن الفقر، بل أن تتيح أيضاً الأصول والفرص والمهارات التي تمهّد الطريق لانتشال المستفيدين من الفقر بشكل دائم. وتساعد زيادة الاستثمار في الصحة والتعليم على تعزيز أثر نُظُم الحماية الاجتماعية. وقد تحدّ استراتيجيات التغذية الوطنية من مشكلتي نقص التغذية والسّمنة، وقد تزيد الوعي العام بشأن الممارسات الصحية لتناول الطعام وممارسة الرياضة.

وأخيراً، يقدم هذا التقرير توصيات لتحسين منعة النُظُم الزراعية ونُظُم الحماية الاجتماعية إلى حد ما، وزيادة قدرتها على استيعاب الصدمات التي تطال أشدّ فئات المجتمع هشاشةً. وتساعد أنظمة الإنذار المبكر ووحدات إدارة الكوارث وتدابير التخفيف من آثار تغيُّر المناخ والتكيف معه على الحماية من الآثار المتنامية لتغيُّر المناخ. وعندما تقع الصدمات، فمن الأهمية بمكان توجيه مساعدات إنسانية فورية ومن دون اعتبارات سياسية من أجل حماية سكان المنطقة.

مقدمة

إننا نواجه الجوع على نطاق غير مسبوق، ونشهد أسعاراً للمواد الغذائية تفوق أي وقت مضى، وبات الوضع يهدد أرواح الملايين وسُبُل عيشهم. وتُشعل الحرب في أوكرانيا أزمة ثلاثية الأبعاد: الغذاء والطاقة والتمويل، وهي تهدد أضعف سكان العالم وبلدانه واقتصاداته بآثار مدمرة. يأتي كل هذا في وقت تتصدى فيه البلدان النامية لتحديات متتالية ليست من صنعها: جائحة كوفيد19-، وأزمة المناخ، وعدم كفاية الموارد وسط أوجه مزمنة ومتفاقمة من عدم المساواة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية، 2022

لا يزال عدم اليقين يخيّم على العديد من الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء العالم، بما فيها المنطقة العربية. وتهدد الأمنَ الغذائي أزماتٌ متعددة ومتداخلة، من تفاقم عدم المساواة في الوصول إلى الموارد والفرص؛ وتزايد التضخم؛ وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود؛ والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية؛ وأثر تغيّر المناخ؛ والافتقار إلى شبكات إمداد محلية وإقليمية قوية ومحصّنة إزاء الصدمات. وقد أفضى تضافر هذه العوامل إلى أسوأ ظروف شهدتها بلدان العالم في الآونة الأخيرة، وهي عوامل قد تهدد استقرار الدول وازدهارها في جميع أنحاء العالم.

وتتفاقم هذه الظروف بفعل الحرب في أوكرانيا، واضطراب سلاسل الإمداد، واستمرار التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد19-، وارتفاع الديون وأسعار الفائدة، مما دفع التضخم نحو مستويات غير مسبوقة، ولا سيما في أسعار المواد الغذائية والوقود، وأشعل أزمةً عالمية قد تهوي بالملايين إلى ربقة الفقر المدقع، وتنشر الجوع وسوء التغذية، وتأتي على مكاسب إنمائية لم تتحقق إلا بشق الأنفس.

ولهذه الأزمات، بما هي عليه من تعقيد وجسامة، آثارٌ جلية في المنطقة العربية، وهي تكوّن أوجهاً جديدة من عدم المساواة، كما تفاقم أوجهاً أخرى كانت قائمة، لا سيما وأن المنطقة لم تحقق المنعة الكافية لامتصاص الصدمات، وتعاني من تفاوتات متجذّرة تاريخياً.

يتّبع هذا التقرير عن عدم المساواة في المنطقة العربية النهج نفسه المتّبع في التقرير الأول، الذي صدر تحت عنوان "عدم المساواة في المنطقة العربية: قنبلة موقوتة (2022)" والذي ركّز على تحدي بطالة الشباب والشابات في المنطقة. ويستوحي هذا التقرير أيضاً من مبادرة مجموعة باثفايندرز من أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة، التي تسعى إلى إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق سياسياً لتحقيق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالحد من عدم المساواة، ويعرض أحدث النتائج حول عدم المساواة في المنطقة العربية من أجل الاسترشاد بها في تصميم السياسات العامة. وموضع التركيز في هذا التقرير هو تزامن أزمات كلفة المعيشة، وانعدام الأمن الغذائي، وفقر الطاقة لتشكّل أزمة متكاملة المعالم تضرب المنطقة العربية بمزيد من عدم المساواة. ويتناول التقرير أيضاً التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في المنطقة، بعد أخذ آخر التطورات العالمية والإقليمية في الاعتبار، ويقدم مجموعة من التدابير العملية من أجل تحقيق إنصاف أكبر في توزيع الفرص بحيث تصل إلى السكان الأكثر هشاشةً فتتقلص أوجه عدم المساواة في الأمن الغذائي.

وللتقرير ثلاثة أغراض رئيسية. الأول هو استعراض أحدث النتائج عن الأشكال المتعددة الأبعاد لعدم المساواة التي جرى تحديدها في الإصدار الأول من التقرير، وهي: تركيز الثروة وعدم المساواة؛ وفقر الدخل؛ وعدم المساواة من حيث الدخل؛ وعدم المساواة بين الجنسين. والغرض الثاني هو الإضاءة على مسألة الأمن الغذائي باعتبارها شكلاً لا يُستهان به من أشكال عدم المساواة، فيشدد التقرير على أن تهديد الأمن الغذائي هو تهديد لأمن المنطقة. والغرض الثالث هو التطرّق إلى بدائل للسياسات العامة تمكّن من تحقيق انخفاض ملحوظ في عدم المساواة، ولا سيما معالجة التحدي البارز في هذا السياق، أي الأمن الغذائي في المنطقة.

ويستند التقرير إلى مراجعة مكتبية، بالإضافة إلى استطلاع عام عبر الإنترنت حول الأمن الغذائي في المنطقة العربية تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي لالتماس تصوّرات السكان بشأن الأمن الغذائي في عام 2022. وكان الغرض من الاستطلاع فهم تصوّرات سكان المنطقة العربية ومخاوفهم بصورة عامة، وبشأن الأمن الغذائي بصورة خاصة. ولم يستند الاستطلاع إلى عينات تمثيلية بل إلى ردود عشوائية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ولذا تُعدّ النتائج إرشادية ولا يمكن تعميمها. وقد أُجريَت مقابلات شخصية مع صانعي السياسات من المنطقة العربية لاستكمال نتائج الاستطلاع عبر الإنترنت. وأُجريَت دراسات حالة لأربعة بلدان (العراق ودولة فلسطين ومصر وموريتانيا) باستخدام المسوح الصحية والديمغرافية، فضلاً عن مسوح إنفاق الأسر المعيشية واستهلاكها لتحليل أوجه عدم المساواة في أنماط استهلاك الأغذية.