عدم المساواة في المنطقة العربية

دوّّامة من الأزمات

اقرأها بالأرقام

استكشف لوحة المعلومات التفاعلية للحصول على تصورات ورؤى إحصائية مفصلة.

اقرأها بالأرقام

Inequality in the Arab region: Crisis upon crisis

تصدير

حمل عام 2023 في مطلعه بشائر للمنطقة العربية مع تواري شبح جائحة كوفيد 19 أخيراً، ممّهداً الطريق لعودتها إلى الحياة الطبيعية بعد ما قاسته من تحديات في عام 2022. وكان من المتوقع للمداخيل بأن ترتفع، وللأسعار بأن تنخفض.

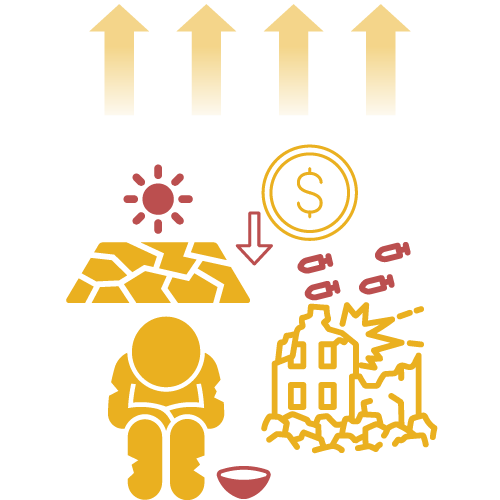

غير أن هذا الارتفاع المتوقع في الرفاه العام لم يتحقق. بل شابت عام 2023 سلسلة تَتْرى من الأزمات. فمن الزلزال المدمر الذي ضرب الجمهورية العربية السورية، إلى تجدُّد النزاعات في السودان، والكوارث الطبيعية في المغرب وليبيا، اضطرت المنطقة إلى مقارعة العديد من التحديات. وظلت تقوّض نسيج مجتمعاتها واقتصاداتها في الوقت نفسه التهديدات الدائمة من قبيل الجفاف، وندرة المياه، والنزاعات، والتضخم الجامح، وعدم الاستقرار المؤسسي. وأدى التباطؤ الاقتصادي الناجم عن ذلك إلى تفاقم الفقر وتقييد قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية، مما زاد من تعميق الانقسامات المجتمعية.

وغالباً ما كانت هذه الأزمات تتداخل، مؤديةً إلى سلسلة من التحديات المترابطة التي يطلق عليها تعبير «الأزمات المتشابكة». وكان تأثير هذه الأزمات المتشابكة مهولاً. وقد أدى إلى خسائر في الأرواح، وإلى جعل النزوح، والجوع، وتضاؤل فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم حقائق يومية بالنسبة للكثيرين. وقد تفاقمت أوجه عدم المساواة كثيراً، حيث تجشمت وطأة عواقبها الفئات المهمشة، ولا سيما الفقراء والشباب والنساء. وتعمل هذه الحلقة المفرغة من عدم المساواة على إدامة دورة التفاوتات المتعددة الأبعاد، على نحو يضخم مخاطر الأزمات في المستقبل.

وبالنسبة لسكان المنطقة، يمثل التغلب على المصاعب التي تُفرض عليهم تحدياً يومياً. وتتطلب قدرتهم على الصمود في مواجهة الشدائد الاهتمام والعمل. كما أن معالجة شواغلهم ليست واجباً أخلاقياً فحسب، بل إنها ضرورية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بيد أن هذه الفوضى تحمل في طياتها فرصةٌ للعمل الجماعي. فمع دنوّ أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ثمة حاجة ملحة إلى تسريع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومما يبعث على التشجيع، أن المحافل العالمية الأخيرة، ومنها قمة أهداف التنمية المستدامة ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه واجتماعات مؤتمر الأطراف، قد أرست الأُسس للمضي قدماً. فمن تعزيز الآليات المالية إلى معالجة أوجه عدم المساواة، ثمة زخم ملموس نحو التغيير.

ويجب، أثناء السعي نحو إحداث هذا التغيير المنشود، إدراك العلاقة الترابطية الدورية بين الأزمات وعدم المساواة. كما يجب، عند تصميم التدخلات، إيلاء اهتمام دؤوب لكسر هذه الحلقة وصون المساواة في أوقات الأزمات.

وعلى الأجل القصير، يتعين على الجهات الفاعلة الوطنية والدولية إيلاء الأولوية لمسألتي المعونة الإنسانية الفورية والمساعدة الاجتماعية. ويجب دعمهما بتدابير استعداد قوية وتفعيلهما وفق آليات تمويل مرنة. ويمكن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا وإرساء الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية إلى تعزيز فعالية تقديم المعونة، ولا سيما للفئات الضعيفة.

أما على الأجل المتوسط، فثمة حاجة إلى تنفيذ خطط وتدابير شاملة للاستجابة للكوارث بغية تعزيز المساواة، مثل الضرائب التصاعدية وأطر التأمين الاجتماعي. والمهم هو ألّا يجري تحويل وجهة تمويل التنمية الطويلة الأجل أثناء الأزمات: فذلك يهدد بتفاقم أوجه عدم المساواة وإعاقة التقدم على الأجل الطويل.

ويضطلع المجتمع الدولي بدور حيوي على هذا الصعيد. فمن خلال توفير التمويل والدعم السريعين للبلدان المتأثرة بالأزمات، يمكن التخفيف من شدة الأزمات وتعزيز الأمن والاستدامة العالميين.

وفي مواجهة الشبكة المعقدة من الأزمات المتعددة وعدم المساواة، يكتسي العمل الاستباقي والمنسق أهمية قصوى. فمن خلال التضامن والالتزام المشترك فقط يمكن بناء مستقبل أكثر صموداً وإنصافاً للمنطقة العربية وخارجها.

رولا دشتي

الأمينة التنفيذية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وكيلة الأمين العام

موجز تنفيذي

يتأثر العالم حالياً بمزيج من الأزمات البيئية والاقتصادية والمؤسسية المترابطة والمتعلقة بالنزاعات. ويمكن أن تتّحد هذه الأزمات لتحدث «أزمة متشابكة»: وهي ظاهرة مدمرة تولِّد فيها التفاعلات بين الأزمات الفردية مستوىً من الضرر يتجاوز التأثير التراكمي لكل أزمة بمفردها. وتمثل الأزمات المتشابكة تهديداتٍ شاملة على مختلف جوانب الحياة، مما يقوّض سبل العيش والنظم الاجتماعية. كما أنها تمثّل تحدياً لآليات الاستجابة الفردية والجماعية على حد سواء، وتبدّد ما أحرز سابقاً من تقدم وإنجازات في مجال التنمية المستدامة. ويقوّض ذلك تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ويؤدي إلى تفاقم الحرمان، ولا سيما لدى الفئات الضعيفة والمهمشة.

ويخلص تقرير عدم المساواة في المنطقة العربية في نسخته الثالثة هذه إلى أن المنطقة العربية جابهت على مدى السنوات التسع الماضية عدداً متزايداً من التحديات المتشابكة. ففي عام 2023 وحده، عانت المنطقة من ارتفاع أسعار الأغذية، وضغوط التضخم، وضغوط الديون، وضغوط خدمة الديون، واستمرار تزايد أعداد النازحين داخلياً واللاجئين، والزلازل، والفيضانات، وموجات الجفاف، وموجات الحر، وتجدُّد النزاع والحرب والاحتلال. ولم تتساوَ جميع البلدان في تأثرها بتلك الأزمات. كما لم تتساوَ في استجاباتها لها. وقامت بعض البلدان المتأثرة بأزمات متضافرة بدعم أسعار الأغذية، وتعزيز المؤسسات، والاستثمار في آليات الحد من مخاطر الكوارث والاستجابة لها التي حمت سكانها من الأزمات. أما استجابات البلدان الأخرى فكانت أقل فعالية، مما ترك سكانها فرائس للفقر والجوع والنزوح.

ويشير التحليل إلى مسار مثير للقلق. فهو يشير على وجه التحديد إلى أن المنطقة العربية تتجه نحو أزمة متشابكة. إذ يُتوقع أن تؤدي عواقب التطورات في عام 2023، بما في ذلك الحرب على غزة، إلى دفع المنطقة قاطبةً إلى أزمة متشابكة مستمرة. وإذا ما حدثت هذه الأزمة المتشابكة، فإنها تهدد بتفاقم أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد وتبديد المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس على مدى عقود من الزمن.

ويخلص هذا التقرير إلى أن الأزمات المتشابكة والأبعاد المتعددة لعدم المساواة مسألتان مترابطتان. فارتفاع مخاطر الأزمات المتشابكة يزيد من احتمال ارتفاع أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد. ومن شأن مزيجهما هذا أن يقوّض القدرة المجتمعية على الصمود ويزيد من آثار الأزمات، مما يضاعف من معاناة المهمشين بالفعل. فأوجه عدم المساواة والأزمات تعزز كل منهما الأخرى: فالأزمات تسبٍّب عدم المساواة وتكثفه، أما عدم المساواة فقد يؤدي إلى اندلاع الأزمات أو تفاقمها.

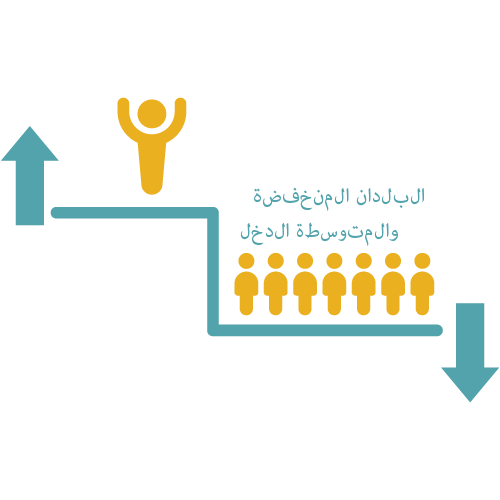

ويبرز التقرير التباين في الثروات بين البلدان في المنطقة العربية. فالبلدان المرتفعة الدخل لديها أدنى مستويات من عدم المساواة المتعدد الأبعاد وأقل تعرّضاً لمخاطر الأزمات؛ بل انخفض تعرضها للمخاطر في السنوات الأخيرة. وفي المقابل، فإن البلدان المنخفضة الدخل، التي تؤوي ربع سكان المنطقة، لديها مستويات أعلى من عدم المساواة المتعدد الأبعاد، وهي معرضةٌ بدرجة مرتفعة عموماً لمخاطر الأزمات المتشابكة. كما أن الوضع في البلدان المنخفضة الدخل آخذ في التدهور، سواء من حيث عدم المساواة أو مخاطر حدوث أزمة فيها. وتدنو البلدان المتوسطة الدخل في المنطقة، التي تؤوي ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة، بسرعة من حالة الأزمة. وقد تمكنت حتى الآن من احتواء تزايد أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد. لكن هناك احتمال متنامٍ من أن يتحول تزايد مخاطر الأزمات فيها إلى تزايد عدم المساواة في المستقبل.

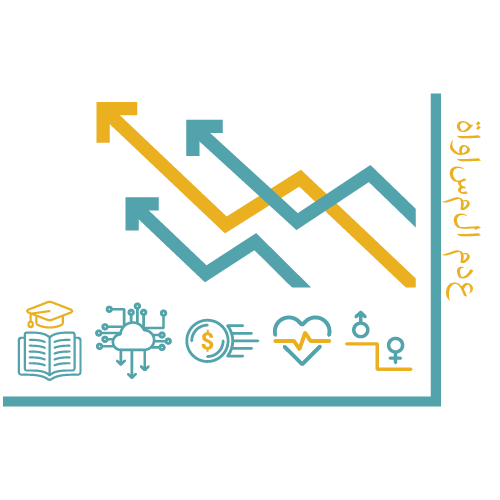

وتتفاقم أوجه عدم المساواة في الاقتصاد، وعدم المساواة بين الشباب، وعدم المساواة في الحصول على الغذاء في المنطقة العربية. أما عدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا فيبدو أنه يسير على مسار أفضل. فقد تحققت مكاسب هائلة في مجال الحصول على التكنولوجيا حيث زاد الربط الشبكي في المنطقة العربية أكثر فأكثر.

ويمثل عدم المساواة بين الشباب تحدياً صعباً بوجه خاص لعدة أسباب. فقد ازداد التحصيل العلمي بين الشباب في المنطقة منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة. لكن ذلك زاد من التفاوت بين مؤهلات الشباب والفرص المتاحة لهم. وبالإضافة إلى إهدار إمكانات الشباب، يهدد ذلك أيضاً بإدامة التفاوتات القائمة بل ومفاقمتها، مما يمثل خطراً طويل الأجل على المساواة المجتمعية الشاملة.

كما أن عدم المساواة يؤجج التطرف. فقد تُغرِّر الجماعات المتطرفة بالشباب الذين لديهم مؤهلات وليس لديهم وظائف وتعطيهم شعوراً بالكرامة والتقدير. فهي أحياناً توفر المزايا الاجتماعية والدخل. كما أنها تملأ الفراغ أحياناً في البيئات التي لا يتسنى فيها دائماً الاعتماد على الدولة لتحقيق العدالة، مما يعطي الناس شعوراً بالإنصاف الاقتصادي عندما تعجز الدولة عن توفيره.

ومن الواضح إذاً أن عدم المساواة في الاقتصاد، وعدم المساواة بين الشباب، وعدم المساواة في الحصول على الغذاء، وعدم المساواة في الحصول على الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية تمثل شواغل كبيرة. وإذا ما أُريد لها أن تتفادى الأزمات، فلا بد من تخصيص الموارد ووضع سياسات شاملة على وجه السرعة.

ولا يقتصر هذا التقرير عن عدم المساواة في المنطقة العربية، أسوةً بالتقريرين السابقين، على تحليل التحديات التي تواجه البلدان في المنطقة العربية فحسب. بل إنه يقدم حلولاً عملية في مجال السياسات من أجل العمل الإقليمي والتخطيط الوطني، ويدعو إلى الحد من أوجه عدم المساواة بين البلدان. والمهم هو أن هذه الحلول تنطلق من فرضية أن التخطيط الإنمائي يجب أن يراعي تلقائياً مخاطر الأزمات المستقبلية. ويقترح التقرير إدخال إصلاحات على الهيكل المالي العالمي لصالح البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على حد سواء، بما في ذلك إصلاحات لوائح الديون، وحقوق السحب الخاصة، ودور المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف. كما يقترح أيضاً زيادة التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، واتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه على الصعيدين العالمي والإقليمي.

وعلى الصعيد الوطني، يطرح التقرير اتخاذ تدابير قصيرة ومتوسطة الأجل. فعلى الأجل القصير، لا بد من تنقيح سياسات حالات الطوارئ والحالات الاحترازية. ولا بد من وضع سياسات ضريبية لتمكين الاستجابات السريعة للأزمات، ويتعين على الهيئات الوطنية تحسين طريقة تنسيق استجابتها للأزمات، وتسخير الإمكانات الكاملة للنُهج التي تقودها المجتمعات المحلية والتكنولوجيات الجديدة. كما تكمن الشفافية بشأن الإنفاق الحكومي والمساعدات الإنسانية في صميم توصيات التقرير. وعلى الأجل المتوسط، يجب التركيز على السياسات الرامية إلى بناء القدرة على الصمود. وتشمل هذه السياسات إدخال خطط التأمين الاجتماعي الشاملة، وتحسين جودة التعليم، ودعم الشمول المالي، وتعميم تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وكموضوع جامع، يوصي التقرير بأن تراعي السياسات الترابط الذي يعزز بعضه بعضاً بين التدابير الإنسانية والإنمائية وتدابير بناء السلام.

وتحتاج البلدان الأكثر ضعفاً والمتأثرة بالنزاعات إلى حلول مصممة خصيصاً بدرجة عالية. ويوصي التقرير على هذا الصعيد بالاستثمار في الوساطة وبناء السلام، بما في ذلك الضمانات الأمنية، التي تشكل الأسس الاجتماعية والاقتصادية للسلام. والمهم أنه يشدد على النُهج التي تحترم حقوق الإنسان وتسعى إلى تجنب إحداث مظالم في المستقبل. وهو يدعو إلى إشراك النساء والشباب والقادة المجتمعيين في مبادرات بناء السلام، وزيادة المشاركة في صنع القرار. وأخيراً، يلفت التقرير الانتباه إلى قيمة استخدام المانحين للنُظم المحلية من أجل تقديم المعونة في البلدان المتأثرة بالنزاعات. فعندما يستخدم المانحون النظم المحلية، فإن ذلك يعزز قدرة المجتمع على الصمود ويصون رأس المال البشري والمؤسسي. كما أنه يوفر قيمة أفضل مقابل المال.

وتتطلب الحلول المبتكرة في مجال السياسات التمويل. ومع أخذ ذلك بالحسبان، يختتم التقرير بقسم عن التمويل الوطني. وتركز التوصيات على اعتماد سياسات ضرائب تصاعدية على الدخل والثروة والشركات؛ وتجنب فرض الضرائب غير المباشرة؛ وخفض تكلفة تحويلات المغتربين؛ وإرساء الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ والتصدي للتهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة. ويمكن لهذه التدابير، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالتمويل الدولي، أن توفر بسرعة حصةً كبيرةً من الموارد اللازمة للحد بدرجة كبيرة من عدم المساواة في المنطقة العربية.

مقدمة

تتفشى أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية على نطاق واسع في المنطقة العربية. لكنها ليست مشكلةً معزولة عن سواها. فالتفاوتات التي تمسّ المنطقة تتأثر تأثراً كبيراً بالأحداث الإقليمية والعالمية.

وقد كان لمختلف التطورات التي طرأت في عامي 2022 و2023 تأثيرٌ سلبي على المنطقة العربية. فالحرب في أوكرانيا مثلاً كان لها تأثيرٌ كبير على إمدادات الأغذية. إذ كانت المنطقة تعتمد، قبل اندلاع الحرب، اعتماداً كبيراً على واردات الحبوب من أوكرانيا. وفي عام 2022، تم إنشاء آلية – هي «مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب» – لتحقيق الاستقرار في شحنات الحبوب. واستوردت المنطقة نحو 13 في المائة من الحبوب بموجب الآلية عندما كانت قيد التشغيل؛ وارتفعت فيها أسعار الأغذية في المنطقة عندما تم تعليقها.

كما أثّر تعليق الآلية على المساعدات الإنسانية. فقبل الحرب، كانت أوكرانيا مصدَر 80 في المائة من القمح الذي يوزّعه برنامج الأغذية العالمي. وتقع بعض البلدان المتلقية الرئيسية للقمح الذي يقدمه البرنامج – اليمن والسودان والصومال – في المنطقة العربية. والآن، أدّت الأسعار المتزايدة إلى خفض كمية القمح التي يستطيع البرنامج شراءها. ونتيجة لذلك، اضطر البرنامج إلى تخفيض كمية الأغذية في حصص الإعاشة التي يقدمها إلى بعض البلدان. ففي الجمهورية العربية السورية، لم يعد البرنامج يقدم أي مساعدة على الإطلاق إلى 2.5 مليون شخص من أصل 5.5 مليون شخص كانوا يعتمدون عليه في السابق. كما أنه يكافح من أجل تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا في الآونة الأخيرة.

وقد ظل التضخم مرتفعاً بوجه عام في المنطقة العربية في عام 2023. وكانت هناك بعض الاستثناءات: فعلى الرغم من تقلب أسعار النفط، ظل التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي منخفضاً بسبب السياسات النقدية والضريبية المتوازنة. غير أنه ظل مرتفعاً في البلدان الأخرى، ولا سيما في البلدان التي تعاني من نزاعات أو تحديات اقتصادية (عادةً ما تكون قائمة على العملة).

ولا تتساوى الأسر في شعورها بأثر التضخم المرتفع. فالأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل تعاني انخفاضاً أكبر في أجورها الحقيقية وقوتها الشرائية مقارنةً بالأسر المرتفعة الدخل التي قد تكتسب استثماراتها قيمة. ويزداد الوضع حدةً في البلدان التي تتحمل أعباء ديون مرتفعة. كما أن التضخم المرتفع يحدّ من قدرة الحكومات على اقتراض المزيد من الأموال، إما استجابةً لأزمة ما أو للحفاظ على الإنفاق الاجتماعي.

كما ظلت مستويات الديون في جميع أنحاء المنطقة العربية مرتفعةً نسبياً في عام 2023، على الرغم من أن بعض البلدان لديها مستويات ديون أعلى من غيرها. ففي البلدان العربية المرتفعة الدخل، حيث تدعم عائدات النفط الإنفاق العام، بلغ متوسط الدين العام 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. غير أن متوسط مستوى الدين في البلدان المتوسطة الدخل بلغ 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما في البلدان المنخفضة الدخل، فقد بلغ المتوسط 83 في المائة. وبالإضافة إلى ارتفاع أعباء الديون، تدفع البلدان المنخفضة الدخل أيضاً أقساطاً أعلى على ديونها.

وفي عام 2023، أثّرت الكوارث الطبيعية على العديد من البلدان في المنطقة. فقد ضرب الجمهورية العربية السورية في شباط/فبراير 2023 زلزالٌ كارثي أثّر على 9 ملايين شخص. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 6,000 شخص قد لقوا حتفهم، وأصبح نحو 5 ملايين شخص بلا مأوى. وأدى النزاع المستمر إلى تفاقم الأزمة الإنسانية: فقد عقّد الجهود الرامية إلى تقديم المساعدة إلى 4.1 مليون شخص يعيشون في المجتمعات المحلية الضعيفة في شمال غرب الجمهورية العربية السورية ممّن يعتمدون بالفعل على المساعدات الإنسانية.

وشهد الصومال أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً وفيضاناتٍ مدمرة في آذار/مارس 2023، مما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص من منازلهم. ونتيجة لذلك، بحلول تموز/يوليو 2023، واجه 6.5 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي وزادت حالات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه.

كما اشتدت النزاعات في المنطقة العربية في عام 2023؛ وأصبحت البلدان المتضررة أكثر اعتماداً على الدعم الإنساني. وفي نيسان/أبريل 2023، أدى اندلاع النزاع في السودان إلى نزوح جماعي. وكان العديد من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار قد نزحوا أصلاً بسبب النزاعات السابقة. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول تموز/يوليو 2023، نزح 2.9 مليون شخص، إما داخلياً أو إلى البلدان المجاورة.

كما شهدت المنطقة العربية طيلة صيف عام 2023 موجات حر متتالية وممتدة، أثّرت على الصحة العامة والزراعة والكهرباء. وانخفضت غلة الذرة بنسبة 5.5 في المائة، وتعرّض 37 مليون شخص آخرين لخطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض.

وفي أيلول/سبتمبر 2023، لقي أكثر من 11,000 شخص حتفهم جراء الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق ليبيا. ونزح آلاف آخرون، ولا يزال 10,000 شخص في عداد المفقودين. وأدى افتقار ليبيا إلى القدرة الوطنية على الاستجابة للأزمة إلى جعلها تعتمد اعتماداً كبيراً على الدعم الخارجي والمساعدات الإنسانية في وقت كان فيه تقديم المساعدات الإنسانية العالمية منهكاً بالفعل.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهدت غزة أكثر مائة يوم دموية في نزاع كبير في القرن الحادي والعشرين. وصاحب إراقة الدماء انهيار اقتصادي كاسح. ونتيجة لذلك، أصبح اقتصاد غزة الآن أصغر مما كان عليه في عام 2000. وفي الأسبوعين الأولين من الحرب، قفز عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد من 45 في المائة إلى 96 في المائة.

وقد تزامن تصاعد النزاعات داخل المنطقة مع فترة أصبح فيها الاهتمام العالمي مشتتاً ومتدنياً على نحو متزايد بسبب العدد الهائل من الأزمات. كما تتزايد القيود على الظروف المالية العالمية، وبالتالي على تقديم المعونة. وقد تجلى هذا التحول في الاهتمام وتخصيص الموارد في انخفاض حجم المعونة الأجنبية المتاحة للاجئين والنازحين داخلياً. ونتيجة لذلك، يتلقى اللاجئون والنازحون داخلياً مبالغ أقل من مدفوعات التحويلات النقدية والغذائية، وتُستثمر مبالغ أقل في الخدمات الصحية والتعليمية. وتؤدي هذه العوامل إلى تفاقم أوجه عدم المساواة المركّبة التي يواجهها اللاجئون بالفعل.

وإذا ما اجتمعت في آنٍ معاً عواملُ بطء النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وارتفاع الديون، وتغيُّر المناخ، والنزاع والحرب والاحتلال، وعدم فعالية المؤسسات، ومحدودية القدرة على الصمود، فإنها غالباً ما تحدّ من قدرة الحكومات على الاستجابة للأزمات.

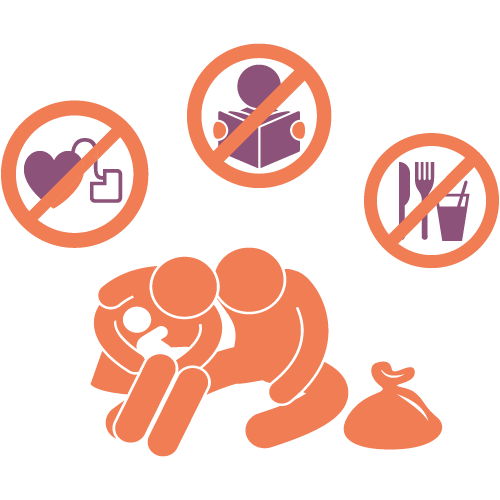

وللصدمات المتعددة تأثيرُ كبير ولا سيما على الأشخاص الأكثر ضعفاً الذين عادةً ما يكون لديهم عدد أقل من المِصدّات التي تمكّنهم من أن يحموا أنفسهم أو يتعافوا من آثار الصدمات. فعلى سبيل المثال، فإن فرص النازحين داخلياً واللاجئين، الذين يتأثرون أيضاً بالنزاع أو الحرب أو الاحتلال، أقلُّ في الحصول على الخدمات الأساسية والمنقذة للأرواح. أما الأطفال، فيتأثرون بصورة فادحة: فكثيراً ما تنقطع سبل حصولهم على التعليم ومواصلة تعلمهم، وأحياناً إلى أجل غير مسمى. وللفجوة في التحصيل العلمي التي يخلفها ذلك تأثير سلبي على فرص العمل المتاحة لهم في المستقبل، وتزيد من احتمال وقوعهم في براثن الفقر. وتتسم الحالة بشدة بالغة ولا سيما في الحالات التي تعاني فيها نسبة كبيرة من الأطفال من سوء التغذية، كما في اليمن والصومال.

ويتناول تقرير عدم المساواة في المنطقة العربية في نسخته الثالثة هذه بالتفصيل العلاقة بين مخاطر الأزمات المتشابكة وأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد. ويتبع النهج عينه الذي اتبعته نسختاه السابقتان اللتان بحثتا تحديات بطالة الشباب وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية. ويحلل التقرير التحديات التي تفرضها الأزمات المتعددة المتداخلة التي تواجه المنطقة العربية، وتأثيرها على عدم المساواة. ويقيّم مشكلة أوجه عدم المساواة المتعددة في المنطقة من منظورات مختلفة، ويحلّل مدى تعرّض البلدان لمخاطر الأزمات، ويدرس العلاقة بين الأزمات وأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد. ويختتم التقرير، أسوةً بسابقيه، بحلولٍ عملية في مجال السياسات تهدف إلى الحد من أوجه عدم المساواة.

وتتناول فصول التقرير الخمسة العلاقة بين عدم المساواة ومخاطر الأزمات في المنطقة العربية استناداً إلى إطار بيانات مبتكر (الملحق 1). إذ يستهل الفصل التمهيدي بلمحة عامة عن الاتجاهات الرئيسية، بما في ذلك أثر التحوّلات العالمية على بلدان المنطقة.

ويأتي الفصل الأول بتقييم لظاهرة أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد، باستخدام إطار مبتكر وُضِع لجمع البيانات المتعلقة بتسعة أنواع من عدم المساواة: في الاقتصاد؛ وبين الجنسين؛ وبين الشباب؛ وفي الحصول على الرعاية الصحية؛ وفي الحصول على التعليم؛ وفي الحصول على الحماية الاجتماعية؛ وفي الحصول على الغذاء؛ وفي الحصول على التمويل؛ وفي الحصول على التكنولوجيا.

ويتناول الفصل الثاني العوامل التي تحوّل مجموعة من الأزمات إلى أزمة متشابكة. ويبين التحليل مخاطر حدوث أزمة باستخدام أربعة مجالات رئيسية للمخاطر: المناخ؛ والنزاع والحرب والاحتلال؛ والاقتصاد؛ والمؤسسات. ثم يقيّم درجة مواجهة البلدان العربية للأزمات المتداخلة.

ويشمل الفصل الثالث المناقشات السابقة حول إطار أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد ومخاطر الأزمات المتشابكة لتقييم العلاقة بين الأزمات وعدم المساواة على الصعيد الإقليمي ودون الإقليمي والوطني.

ويقيّم الفصل الرابع العلاقة بين بيئة الأزمات المتشابكة الناشئة والتنمية المستدامة الطويلة الأجل. ويقدِّم دراسات حالة متعمقة عن أوجه عدم المساواة داخل البلدان باستخدام البيانات الإحصائية المتكاملة وبيانات رصد الأرض، وبيانات التصورات العامة، والمقابلات مع صانعي السياسات في المنطقة العربية. وهو يحتوي على تحليل مفصل للأوضاع التي يواجهها كل من لبنان والمغرب واليمن والبحرين. ويخلص هذا التحليل إلى أن الاستجابة للأزمات القصيرة الأجل كثيراً ما تحوّل وِجهة الموارد بعيداً عن الأهداف الإنمائية الطويلة الأجل والاستدامة البيئية.

أما الفصل الخامس فيقترح في الختام حلولاً في مجال السياسات قد تثبت فعاليتها في حقبة الأزمات المتشابكة الناشئة.

1. أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في المنطقة العربية

الرسائل الرئيسية

في عام 2022، كان 52 في المائة من سكان المنطقة العربية يرون أن الظروف الاقتصادية تزداد سوءاً.

المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تتزايد فيها معدلات الفقر، فترتفع معها معدلات عدم المساواة.

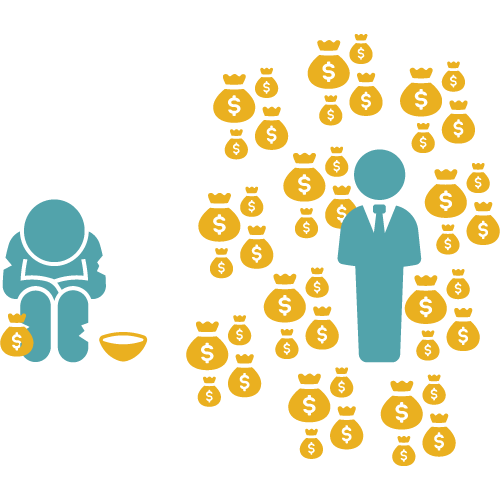

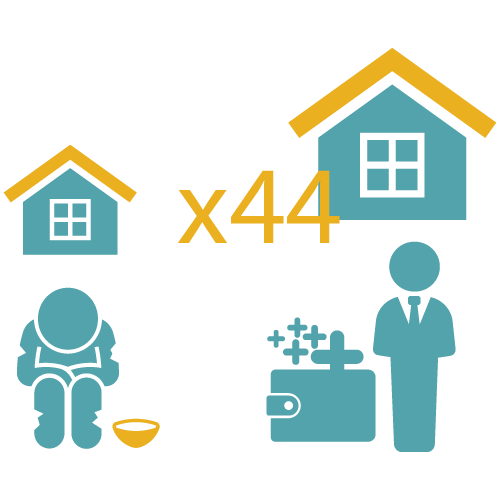

يمتلك أغنى 10 في المائة من سكان المنطقة العربية 44 ضعفاً من متوسط ثروة الفرد مقارنةً بأفقر 40 في المائة من سكانها.

ارتفعت أوجه عدم المساواة في الثروة في المنطقة العربية ارتفاعاً حاداً منذ عام 2020، بعد انخفاضها في العقد الماضي. ففي عام 2020، استأثر أغنى 1 في المائة من السكان بحصة إجمالية من الثروة بلغت 43 في المائة؛ ثم ارتفعت حصتهم في عام 2022 إلى 44 في المائة.

ازدادت أوجه عدم المساواة في الثروة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

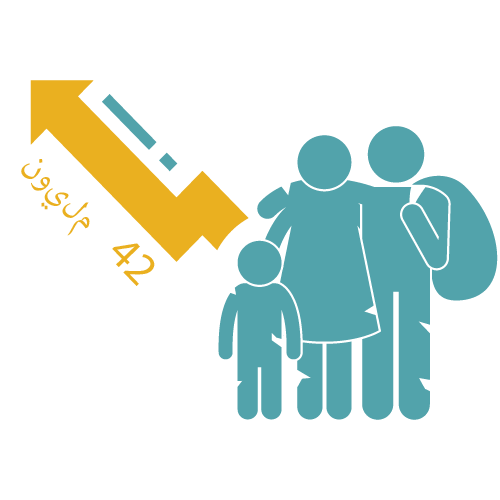

ازداد عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع في المنطقة العربية بمقدار 42 مليون شخص بين عامي 2015 و2023.

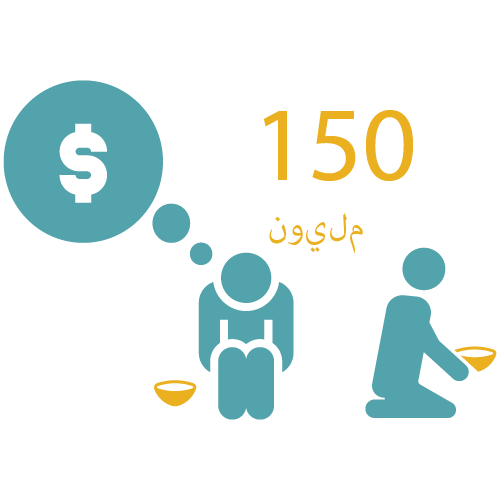

يعاني 150 مليون شخص من سكان المنطقة العربية من الفقر، منهم 85 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع.

انخفضت أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في مجالات الحصول على التمويل، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والمساواة بين الجنسين.

ازدادت أوجه عدم المساواة في الحصول على الغذاء بين عامي 2015 و2021 في كل مجموعات البلدان في المنطقة العربية.

ازدادت أوجه عدم المساواة بين الشباب بين عامي 2015 و2021 في 18 بلداً من بلدان المنطقة العربية.

مقدمة موجزة عن عدم المساواة

يرى سكان المنطقة العربية أكثر فأكثر أن أوجه عدم المساواة تمثل مشكلة، وأنها آخذة في الازدياد (الشكل 1). وبصرف النظر عن مستوى عدم المساواة المطلق، يمكن أن يكون للتصورات السلبية عنها تأثير ضارٌ على سلوك الناس وصنع القرار. وقد أفاد أكثر من ثلاثة أرباع السكان في الأردن ومصر ولبنان بأن الفجوة بين الأغنياء والفقراء قد اتسعت في غضون عام واحد فقط.

ويرى العديد من الناس في المنطقة أيضاً أن أوضاعهم تزداد سوءاً، الأمر الذي يضر على نحو خاص بالتماسك الاجتماعي والاستقرار. ووفقاً لبيانات مؤسسة غالوب، شهد عام 2022 نقطة تحول في مستويات التفاؤل لدى الجمهور. وفي ما مضى، أعرب معظم الناس في المنطقة عن تفاؤلهم بشأن الظروف الاقتصادية في منطقتهم. ففي عام 2015 مثلاً، ذكر 55 في المائة من المجيبين في الاستطلاع أن الظروف الاقتصادية في المنطقة آخذة في التحسن. ولكن في عام 2022، ولأول مرة، أعرب غالبية المجيبين عن آراء متشائمة: فقد ذكر 52 في المائة منهم أن الظروف الاقتصادية تزداد سوءاً. كما شهد العام كذلك ذروةً جديدةً في نسبة السكان العرب الذين يجدون صعوبة بالغة في العيش على دخلهم الحالي (23 في المائة).

الشكل 1.نتائج الباروميتر العربي – الدورة السابعة (2021-2022) (كنسبة مئوية)

وقياساً على عدم المساواة في الدخل وحده، فإن المنطقة العربية هي الأكثر تفاوتاً في العالم. ويعزى عدم المساواة هذا بجزء منه إلى الاختلافات بين البلدان: فهناك فجوة واسعة بين البلدان المرتفعة الدخل في المنطقة وبلدانها المتوسطة الدخل والمنخفضة الدخل.

لكن عدم المساواة ليس مجرد مقياس للثروة النسبية. فهو يشمل أشكالاً متعددة ومتداخلة من الحرمان النسبي، بما في ذلك الحصول على الخدمات الأساسية والتمييز على أساس الجماعة. ولا تزال أوجه عدم المساواة الشديدة بين مختلف المناطق وبين المناطق الريفية والحضرية داخل البلدان تمثل تحدياً. فلا تزال الفوارق بين الريف والحضر تتزايد بسرعة، مع ما يترتب عليها من آثار جسيمة على المساواة: فالناس الذين يعيشون في المناطق الحضرية لديهم فرص أفضل للحصول على التعليم وخدمات الرعاية الصحية ممّن يعيشون في المناطق الريفية. كما أن أوجه عدم المساواة داخل المدن نفسها آخذة في الازدياد.

ولا بد لأي إطار يحلّل عدم المساواة من أن يشمل كلاً من أوجه عدم المساواة الرأسية (الاختلافات القائمة على الدخل والثروة بين الأفراد والأسر) وأوجه عدم المساواة الأفقية (التفاوتات القائمة على المجموعة التي تشمل نوع الجنس، والعرق، والإقامة في المناطق الحضرية والريفية، والديانة، وغيرها من الخصائص). ويبين الجزء المتبقي من هذا الفصل الإطار المبتكر لأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد الذي وُضع خصيصاً لهذا التقرير.

ويتناول الإطار عدم المساواة عبر تسعة أبعاد، هي: عدم المساواة في الاقتصاد؛ وبين الجنسين؛ وبين الشباب؛ وفي الحصول على الرعاية الصحية؛ وفي الحصول على التعليم؛ وفي الحصول على الحماية الاجتماعية؛ وفي الحصول على الغذاء؛ وفي الحصول على التمويل؛ وفي الحصول على التكنولوجيا. وقد حُدِّد عدد من المؤشرات ذات الصلة تحت كل ركيزة، وحُسبت قيمة كل ركيزة على الصعيد الإقليمي ودون الإقليمي والوطني. ثم يُجمِّع الإطار كل مصادر عدم المساواة المحددة لإنشاء مقياس واحد لأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد سنوياً لكل بلد، ويُعرض أيضاً على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي. (الملحق 1: قياس أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد).

1. لمحة عامة عن أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد

الشكل 2. أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد

المصدر: حسابات الإسكوا

شهدت جميع أنحاء المنطقة قاطبةً انخفاضاً طفيفاً في أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد بين عامي 2015 و2021. ويعزى هذا الانخفاض إلى الانخفاضات في البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل (الشكل 2). غير أن الحالة في البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات وأقل البلدان نمواً تخالف الاتجاه العام. فقد ازدادت فيها أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد التي كانت بمستوىً مرتفع أصلاً.

ويوضح الشكل 3 تغيُّر حالة أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في المنطقة العربية بين عامي 2015 و2021. وأكثر أنواع عدم المساواة انتشاراً في كافة أنحاء المنطقة العربية هي عدم المساواة بين الشباب، وفي الحصول على الغذاء، وفي الحصول على التمويل (الشكل 4). وفي حين أن عدم المساواة في الحصول على التمويل آخذٌ في الانخفاض، فإن عدم المساواة بين الشباب وفي الحصول على الغذاء آخذان في الازدياد.

الشكل 3. رسم خرائط أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد

Fiscal positions in Arab countries (2020), Total revenue/GDP

Fiscal positions in Arab countries (2020), Total revenue/GDP

الشكل 4. العوامل المساهمة في أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في عامي 2015 و2021

2. عدم المساواة في الاقتصاد

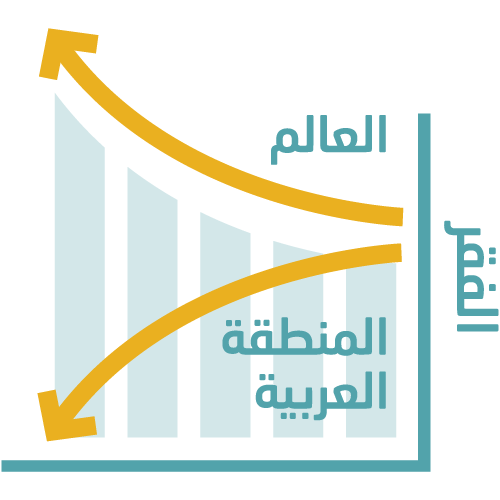

أصبح العالم في العقود الأخيرة أكثر فأكثر ترابطاً وأصبحت بلدانه المنخفضة الدخل أكثر ازدهاراً. ولذا فإن عدم المساواة في الاقتصاد بين البلدان يتراجع بوجه عام. غير أن المنطقة العربية تمثل استثناءً من هذا الاتجاه العام. فعدم المساواة بين بلدان المنطقة آخذ في الازدياد، حيث يختلف ازدهار بلدانها المرتفعة الدخل كالإمارات العربية المتحدة وقطر أكثر من أي وقت مضى عن ازدهار بلدانها المنخفضة الدخل كالصومال واليمن.

وحتى في بلدان العالم التي تزداد ازدهاراً، تتوزُّع فوائد هذا الازدهار أكثر فأكثر توزعاً غير متساوٍ، مما يؤدي إلى زيادة عدم المساواة في الاقتصاد داخلها. وينطبق ذلك على المنطقة العربية أكثر من سواها، فهي المنطقة الوحيدة في العالم التي تتزايد فيها معدلات عدم المساواة في الدخل والفقر. فبين عامي 2015 و2023، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر في المنطقة من 100 مليون شخص إلى 150 مليون شخص، أي بزيادة من 28 في المائة إلى 35 في المائة من سكان المنطقة. كما تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع من 34 مليون شخص في عام 2015 إلى 85 مليون شخص في عام 2023، أي بزيادة من 9 في المائة إلى 20 في المائة.

وفي عام 2015، شهدت البلدان العربية المرتفعة الدخل أعلى مستويات من عدم المساواة في الاقتصاد في المنطقة. وبين عامي 2015 و2021، كانت هذه هي المجموعة الوحيدة من البلدان التي شهدت انخفاضاً في عدم المساواة في الاقتصاد (الشكل 5). ومع ذلك، لا يزال المستوى الكلي لعدم المساواة في الاقتصاد مرتفعا، متجاوزاً متوسط المنطقة.

وبين عامي 2015 و2021، شهدت البلدان العربية المنخفضة الدخل زيادةً ملحوظةً في عدم المساواة في الاقتصاد، وهي زيادةٌ تعزى إلى حد كبير إلى ارتفاع معدلات الفقر. وقد أصبحت البلدان العربية المنخفضة الدخل نتيجةً لذلك أكثر مجموعات البلدان معاناةً من عدم المساواة في الاقتصاد في المنطقة.

الشكل 5. عدم المساواة في الاقتصاد

3. عدم المساواة بين الجنسين

يتخلف التمثيل الاقتصادي والسياسي للمرأة في المنطقة العربية عن المتوسط العالمي، ويعزى ذلك جزئياً إلى عدم تكافؤ فرص الحصول على الخدمات الأساسية والأعراف الاجتماعية. ويظهر مقياس عدم المساواة بين الجنسين المعتمد انخفاضاً طفيفاً بين عامي 2015 و2021. ويتجسد هذا الانخفاض في جميع مجموعات البلدان. وتبلغ أوجه عدم المساواة بين الجنسين أدنى مستوياتها في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، وتبلغ أعلى مستوياتها في البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات وأقل البلدان نمواً.

حققت البحرين وجزر القمر بعض أفضل القفزات على المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2023. فقد ارتقت البحرين بمقدار 18 مرتبة، وذلك من المرتبة 131 في عام 2022 إلى المرتبة 113 في عام 2023، وذلك بفضل التحسن الكبير في المشاركة السياسية والمشاركة والفرص الاقتصادية. وبحلول عام 2023، شغلت النساء 20 في المائة من المقاعد البرلمانية و22 في المائة من المناصب الوزارية في البحرين، مقابل 15 في المائة من المقاعد البرلمانية و5 في المائة من المناصب الوزارية في عام 2022. وفي الميدان الاقتصادي، تضاعف الدخل المقدَّر الذي تكسبه النساء من 18,000 دولار في عام 2022 (مقابل 54,000 دولار للرجال) إلى 36,000 دولار في عام 2023 (مقابل 57,000 دولار للرجال).

أما جزر القمر فقد ارتقت بمقدار 20 مرتبة على المؤشر، وذلك من المرتبة 134 في عام 2022 إلى المرتبة 114 في عام 2023، ويعزى ذلك بالكامل تقريباً إلى التحسن الكبير في المشاركة الاقتصادية للمرأة. ففي عام واحد فقط، حققت جزر القمر زيادةً في مشاركة الإناث في القوى العاملة من 32 في المائة في عام 2022 (مقابل 55 في المائة للرجال) إلى 41 في المائة في عام 2023 (59 في المائة للرجال)، وحققت التكافؤ بين الجنسين في نسبة المشرّعين وكبار المسؤولين والمديرين من النساء (49 في المائة، مقابل 26 في المائة في عام 2022).

الشكل 6. عدم المساواة بين الجنسين

4. عدم المساواة بين الشباب

الشباب هم من أكثر الفئات حرماناً في المنطقة، مع أنهم من أكبر مجموعاتها السكانية عددا. فهناك نحو 110 مليون من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً في المنطقة العربية. وهم يمثلون نحو 30 في المائة من السكان. وهؤلاء الشباب أكثر وأكثر تعلماً: فقد ارتفع مثلاً معدل التحاقهم بالتعليم العالي من 31 في المائة إلى 35 في المائة بين عامي 2015 و2021. ولكنهم أصبحوا أيضاً أكثر تهميشاً من الفرص السياسية والاقتصادية الحقيقية. ويمثل هذا الإقصاء مخاطر كبيرة على التماسك الاجتماعي في المنطقة.

ومعدل بطالة الشباب في المنطقة العربية هو الأعلى في العالم. فقد وصل في عام 2021 إلى 26 في المائة، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 15 في المائة. وتتأثر الشابات تأثراً بالغاً: حيث إن 42 في المائة منهن في جميع أنحاء المنطقة عاطلات عن العمل. كما أن 85 في المائة من الشباب في المنطقة العربية ممن لديهم وظائف يعملون بصورة غير نظامية. وهذا يزيد من ضعفهم ويقوض إمكاناتهم الإنتاجية.

ويواجه الشباب في العديد من بلدان المنطقة حواجزَ متزايدة أمام مشاركتهم السياسية. فمتوسط عمر البرلمانيين في جميع أنحاء المنطقة آخذ في الازدياد. والعديد من البلدان العربية لديها برلمانيون تزيد أعمارهم عن 90 عاماً. بيد أن الجزائر والبحرين يمثلان الاستثناء: إذ تقل أعمار 46.4 في المائة و42.5 في المائة من أعضاء البرلمان فيهما عن 45 عاما. وإذا لم يتم إشراك الشباب في العمليات السياسية، فقد يزداد احتمال تهميشهم.

وبين عامي 2015 و2021، ازدادت أوجه عدم المساواة بين الشباب في جميع أنحاء المنطقة العربية قاطبة. وكانت هذه الزيادة جليةً بوجه خاص في البلدان المنخفضة الدخل.

الشكل 7. عدم المساواة بين الشباب

أما مجموعة البلدان الوحيدة التي انخفضت فيها أوجه عدم المساواة بين الشباب فهي البلدان العربية المرتفعة الدخل. بيد أن ذلك الانخفاض يعزى بالكامل إلى المملكة العربية السعودية التي زادت فيها مشاركة الشباب في سن 25-29 عاماً في القوى العاملة من 13 في المائة فقط في عام 2015 إلى 25 في المائة في عام 2021. كما شهدت الجزائر انخفاضاً ملحوظاً في أوجه عدم المساواة بين الشباب يعزى إلى انخفاضٍ حادٍ في متوسط عمر البرلمانيين (الشكل 8).

الشكل 8. عدم المساواة بين الشباب على الصعيد الوطني

أوجه عدم المساواة بين الشباب في المنطقة العربية أعلى بكثير مما هي عليه في بقية العالم. وهي في أدنى مستوياتها في البلدان المرتفعة الدخل في المنطقة. ولكنها حتى في هذه البلدان لا تزال تتجاوز كثيراً متوسطها العالمي.

وفي عام 2021، بلغ المتوسط العالمي لمعدل بطالة الشباب 15.9 في المائة. أما في المنطقة العربية، فقد بلغ هذا المعدل 26.8 في المائة. وحتى في البلدان العربية المرتفعة الدخل، ظل متوسط معدل بطالة الشباب البالغ 20.2 في المائة أعلى بكثير من المتوسط العالمي.

وتبين هذه الأرقام بوضوح كيف أن الشباب في المنطقة العربية يواجهون مخاطر أكبر من معاصريهم في بقية العالم من التخلف عن الركب في بحثهم عن الفرص بعد التعليم.

5. عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

يمكن أن تؤثر أوجه عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية تأثيراً شديداً على قدرة الناس على المشاركة مشاركةً حقيقيةً في المجتمع والاقتصاد. فالأشخاص الذين يعانون من الفقر مثلاً أقل قدرةً على شراء الأغذية المغذية والحصول على الرعاية الصحية الجيدة، مما يزيد احتمال أن تكون حصائلهم الصحية سلبية. وقد لا يتمكن العمال غير النظاميين من الحصول على التأمين الصحي، وقد تقل فرص حصول سكان الريف على خدمات الرعاية الصحية الجيدة.

وقد طرأ تحسّن طفيف على حالة عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة العربية قاطبةً منذ عام 2015، لكن مع وجود اختلافات كبيرة بين مجموعات البلدان

(الشكل 9). ولدى البلدان العربية المرتفعة الدخل عموماً أدنى مستويات عدم مساواة في الحصول على الرعاية الصحية، وقد طرأ تحسن في كل من البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل منذ عام 2015. أما في البلدان العربية المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات والأقل نموا، فتواصل أوجه عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية ارتفاعها. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة احتمال إنفاق الأفراد على الرعاية الجراحية، وانخفاض الإنفاق الحكومي على الصحة.

الشكل 9. عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

6. عدم المساواة في الحصول على التعليم

تتسبب أوجه عدم المساواة في الحصول على التعليم في زيادة أوجه عدم المساواة الأخرى. كما أن لها تأثيراً مدى الحياة على تحديد الحراك الاجتماعي للشخص. ويمكن أن تورَّث العواقب الناجمة عن ذلك من جيل إلى جيل.

وقد انخفضت أوجه عدم المساواة في الحصول على التعليم انخفاضاً طفيفاً في المنطقة العربية منذ عام 2015 (الشكل 10). ويعزى ذلك أساساً إلى الاستثمارات التي تقودها الحكومات والإصلاحات في قطاع التعليم بغية الحد من التغيب عن العمل، وتدريب المعلمين، وتقديم مناهج دراسية أعم.

وتبلغ أوجه عدم المساواة في الحصول على التعليم أدنى مستوياتها في البلدان المرتفعة الدخل، وأعلى مستوياتها في أقل البلدان نمواً. وقد انخفضت، بين عامي 2015 و2021، انخفاضاً ملحوظاً في البلدان المتوسطة الدخل. ويتجلى هذا الانخفاض في عدد كبير من المؤشرات في هذا التحليل، مما يدل على التزام واسع النطاق بتحسين أداء قطاع التعليم.

ويعد تعزيز المساواة في الحصول على التعليم أمراً أساسياً لتعزيز الحراك الاجتماعي والحد من العديد من أشكال عدم المساواة الأخرى. ومع ذلك، ينبغي أن تقابل تحسين المساواة في التعليم زيادةٌ في الفرص المتاحة للشباب بعد إتمامهم تعليمهم. ولما تتحقق هذه الزيادة وفي المنطقة العربية بعد.

الشكل 10. عدم المساواة في الحصول على التعليم

7. عدم المساواة في الحصول على الحماية الاجتماعية

يمكن أن يؤدي الحصول على الحماية الاجتماعية إلى تقليل احتمال أن تؤدي الصدمات الصحية والوظيفية والبيئية غير المتوقعة إلى دفع الناس وأسرهم إلى الفقر. كما يمكن أن يقلل من العديد من أشكال عدم المساواة الأخرى.

وهناك فجوة واضحة في المساواة في الحصول على الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء المنطقة العربية. ففي البلدان العربية المرتفعة والمتوسطة الدخل، فإن أوجه عدم المساواة في الحصول على الحماية الاجتماعية منخفضة وآخذة في التناقص. ولكنها مرتفعة جداً وآخذة في التزايد، وإن كان بصورة طفيفة، في البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات وأقل البلدان نمواً (الشكل 11).

الشكل 11. عدم المساواة في الحصول على الحماية الاجتماعية

في فلسطين، اعترفت الحكومة بالحماية الاجتماعية بوصفها أداةً حاسمة للتصدي لمخاطر دورة الحياة وتحديات الفقر التي يواجهها المجتمع الفلسطيني. وقد جعلت من تحسين الحماية الاجتماعية هدفاً رئيسياً من أهداف السياسات في إطار أجندة السياسات الوطنية (2017-2022). ومن خلال مبادرات المساعدة الاجتماعية المختلفة من قبيل البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويلات النقدية، تقدم وزارة التنمية الاجتماعية المساعدات في شكل نقد وخدمات إلى أكثر من 115,000 أسرة فلسطينية محرومة.

وكان لهذه التدخلات أثر واسع. فعلى سبيل المثال، ارتفع عدد الأشخاص ممن تجاوزوا سن التقاعد في فلسطين وحصلوا على معاش تقاعدي ارتفاعاً كبيراً بين عامي 2015 و2021، وذلك من 8 في المائة إلى 66 في المائة. غير أن يعتمد النظام اعتماداً كبيراً على الدعم الخارجي. وفي السنوات الأخيرة، كثيراً ما أدى النقص في التمويل المقدم من الشركاء الحكوميين والإنمائيين إلى تأخيرات وتخفيضات في المدفوعات. فعلى سبيل المثال، لم يتمكن برنامج التحويلات النقدية من تقديم المساعدات طيلة معظم عام 2021.

ومن المتوقع أن تؤدي الحرب على غزة، التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة. وسيزداد الأمر حدةً بسبب التخفيضات الحادة في تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والاضطرابات في تدفق المعونة الدولية.

وفي البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل، زاد عدد الأشخاص الذين يتلقون معاشاً تقاعديا، كما زاد الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية. ومع ذلك، فإن النسبة الإجمالية للسكان الذين يحصلون على الحماية الاجتماعية لم تتغير كثيراً. وقد يشير ذلك إلى أن المستفيدين من الحماية الاجتماعية يتلقون رعاية جيدة على نحو متزايد. ولكن في الوقت نفسه، لا تزال نسبة كبيرة من سكان المنطقة العربية محرومة من الحماية الاجتماعية.

أما في البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات وأقل البلدان نموا، فقد أظهرت جميع المؤشرات المرتبطة بالحماية الاجتماعية انخفاضاً عاماً بين عامي 2015 و2021. وإلى جانب عدم المساواة في الحصول على التعليم، فإن عدم المساواة في الحصول على الحماية الاجتماعية هو أكبر مصدر مشترك لعدم المساواة في أقل البلدان نمواً.

8.عدم المساواة في الحصول على الغذاء

يمثل الحصول على الغذاء مصدراً حادا ومتزايداً من مصادر عدم المساواة في المنطقة العربية. وفي عام 2021، كان 174 مليون شخص في المنطقة – 35 في المائة من السكان، بزيادة قدرها 12 مليون شخص عن العام السابق – يعيشون من دون إمكانية الحصول على الغذاء بصورة آمنة. فقلة إمكانية الحصول على الغذاء تجبر الناس وأسرهم على إنفاق وقتهم ومواردهم الشحيحة في البحث عن طعام آمن يأكلونه. وهذا يؤدي إلى استنفاد إنتاجيتهم ويقوّض فرصهم في الحصول على تعليم عالي الجودة أو العثور على عمل لائق. ويؤثر انعدام الأمن الغذائي عادةً على السكان الضعفاء أصلاً أكثر من غيرهم. كما أنه يؤدي في كثير من

الشكل 12. عدم المساواة في الحصول على الغذاء

الأحيان إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين: فعادةً ما تقضي النساء وقتاً أطول في البحث عن الطعام. وكثيراً ما تكون النساء أيضاً آخر من يتناول الطعام أخيرا، إذ يؤْثِرن إطعام أسرهن أولا، لذا فإنهن يتأثرن أكثر بنقص الأغذية.

وقد اقترن تزايد عدم المساواة في الحصول على الغذاء بارتفاع أسعار الأغذية. وشهدت خمسة بلدان في المنطقة تضخماً في أسعار الأغذية تجاوز 60 في المائة في عام 2023، في حين شهد لبنان والجمهورية العربية السورية تضخماً في أسعار الأغذية من ثلاثة أرقام، بنسبة 138 في المائة ونسبة 105 في المائة على التوالي. وعدم المساواة في الحصول على الغذاء هو الشكل الوحيد من عدم المساواة الذي زاد في كافة فئات الدخل بين عامي 2015 و2021 (الشكل 12).

ويتجلى عدم المساواة في الحصول على الغذاء بوجه خاص في المنطقة العربية في البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات وأقل البلدان نمواً. أما في البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل، فقد تم التخفيف من عدم المساواة في الحصول على الغذاء إلى حد ما من خلال السياسات الضريبية الموسعة والبرامج الحكومية.

9. عدم المساواة في الحصول على التمويل

يمكن استخدام الحصول على التمويل لدعم ريادة الأعمال، ومراكمة الثروة، والنمو الاقتصادي. لكن هذه الإمكانيات ستقتصر على مَن هم الأكثر حظاً ما لم تتم إتاحة إمكانية الحصول على التمويل للجميع.

ومستويات عدم المساواة في الحصول على التمويل في المنطقة العربية مرتفعة، ولا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات وأقل البلدان نمواً. ومع ذلك، فإن عدم المساواة في الحصول على التمويل آخذٌ في الانخفاض في جميع تصنيفات مجموعات البلدان في المنطقة (الشكل 13).

الشكل 13. عدم المساواة في الحصول على التمويل

10. عدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا

توفر إمكانات هائلة في توسيع نطاق تقديم الخدمات إلى المجتمعات المحلية التي كانت تعاني من نقصها سابقاً. فيمكن استخدام التكنولوجيا مثلاً لتوسيع نطاق الشمول المالي، أو لتوفير الرعاية الصحية عن بُعد في المناطق التي يندر فيها الأخصائيون الطبيون. لكن هذه التطورات التكنولوجية، ما لم يستفد منها جميع السكان، قد تصبح مصدراً لمزيد من عدم المساواة.

وتتباين أوجه عدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا تبايناً كبيراً في أنحاء المنطقة العربية، على الرغم من أنها تتحسن بوجه عام. ففي البلدان المرتفعة الدخل، تعد أوجه عدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا منخفضةً جداً لأن سكانها يتمتعون باتصال جيد بشبكة الإنترنت. أما الزيادة الضئيلة المبينة في الشكل 14، فتعزى إلى انخفاض عدد اشتراكات الهاتف المحمول من متوسط قدره 1.7 إلى 1.4 اشتراك للشخص الواحد.

وشهدت البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المتأثرة بالنزاعات انخفاضاً كبيراً في عدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا بفضل تحسن اتصال سكانها بشبكة الإنترنت. أما في البلدان المنخفضة الدخل وأقل البلدان نمواً، فلا تزال أوجه عدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا مرتفعة، مما يهدد بترك ملايين الأشخاص من دون اتصال بشبكة الإنترنت.

الشكل 14. عدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا

2. مقارعة الأزمات المتشابكة

الرسائل الرئيسية

من عام 2015 إلى عام 2022، ازدادت مخاطر الأزمات المتشابكة في ثلثي بلدان المنطقة العربية.

لم يكن أي من البلدان المرتفعة الدخل في المنطقة العربية معرضاً في الفترة 2015-2022 لمخاطر الأزمات المتشابكة. لكن هذه المخاطر باتت تهدد بشدة كل بلد من بلدانها المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات بحلول عام 2022.

المخاطر المرتبطة بالمناخ هي حالياً المخاطر الأسرع نمواً في المنطقة العربية.

زادت المخاطر الاقتصادية بين عامي 2021 و2022. وتُعزى هذه الزيادة جزئياً إلى الزيادات في التضخم والديون وبطء نمو الناتج المحلي الإجمالي.

شهدت المنطقة العربية في السنوات الأخيرة أزمات متعددة. فقد عانت بعض بلدانها من الانهيار الاقتصادي، والتضخم الجامح، وتزايد أعباء الديون. وعانت بلدان أخرى من موجات الجفاف، والفيضانات، وموجات الحر نتيجة لتغير المناخ. وقد شهدت بعض البلدان عدم استقرار مؤسسي. كما عانت بلدان معينة من النزاع والحرب والاحتلال. وفي كثير من الحالات، تداخلت هذه الأزمات وعززت بعضها بعضاً، وتمخضت عن عواقب مدمرة. ويُطلق على هذه الظاهرة تعبير «الأزمة المتشابكة»: وهي سلسلة من الأزمات المترابطة التي يعزز بعضها بعضاً (الملحق 3: ما هي الأزمة المتشابكة وكيف تظهر؟).

يشير مفهوم «الأزمة المتشابكة» إلى حالة تتداخل فيها أزمات متعددة، وترتبط أسبابها وعملياتها معاً بصورة لا تنفصم لإحداث تأثيرات مركبة.

معهد دراسات التنمية

أ. قياس مخاطر الأزمات المتشابكة في المنطقة العربية

حُدِّدت أربعة مجالات للأزمات المحتملة في المنطقة العربية: المناخ؛ والنزاع والحرب والاحتلال؛ والاقتصاد؛ والمؤسسات. وقد حُسبت مخاطر الأزمات التي تحدث في كل من هذه المجالات على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي، وصُنفت المخاطر في كل مجال على أنها مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة. ثم جُمِّعت هذه المخاطر لحساب المخاطر الكلية للأزمات المتشابكة. ومع أن إطار البيانات يقارن بين عامي 2015 و2021 فقط، فقد حُدِّثت مخاطر الأزمات بقدر أكبر حيثما أمكن ذلك. (الملحق 2: قياس مخاطر الأزمات المتشابكة)

1. مخاطر حدوث أزمة مناخية

ليس من المستغرب، مع تسارع تغير المناخ، أن تزداد مخاطر حدوث أزمات مرتبطة بالمناخ في جميع أنحاء المنطقة العربية. وقد تأثرت البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل كثيراً من تزايد هذه المخاطر. فتغير المناخ ليس مقيداً في واقع الحال بالحدود الدولية.

وبين عامي 2015 و2021، زاد كثيراً عدد البلدان في المنطقة العربية التي اعتُبرت فيها مخاطر حدوث أزمة مرتبطة بالمناخ مرتفعة. وفي عام 2015، اعُتبر بلد واحد فقط في المنطقة (الأردن) معرضاً بدرجة مرتفعة لمخاطر الأزمات المرتبطة بالمناخ. وبحلول عام 2021، ارتفع هذا العدد إلى ستة بلدان (الجزائر، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، ودولة فلسطين، وتونس) (الشكل 15).

الشكل 15. مخاطر حدوث أزمة مناخية

وبين عامي 2015 و2021، شهد الأردن والصومال فقط تحسناً في درجة تعرضهما لمخاطر حدوث أزمة مرتبطة بالمناخ. فقد تحسنت مرتبة الأردن من درجة مخاطر مرتفعة إلى درجة مخاطر منخفضة، والصومال من درجة مخاطر متوسطة إلى درجة مخاطر منخفضة. غير أن هذه البيانات لا تبين سوى نقطتين فقط من الوقت (2015 و2021). ومن شأن إجراء تحليل أكثر تعمقاً للاتجاهات أن يكشف عن زيادة واسعة النطاق في مخاطر المناخ في بلدان أخرى في المنطقة. فنظراً للجفاف المستمر مثلاً، من المحتمل أن تكون درجة تعرض الصومال لأزمة مرتبطة بالمناخ قد اعُتبرت مرتفعةً بحلول عام 2023.

2. مخاطر النزاع والحرب والاحتلال

بين عامي 2015 و2021، لم يطرأ تغيُّر مهم على مخاطر حدوث النزاع والحرب والاحتلال في المنطقة العربية (الشكل 16). فالبلدان التي اعتُبرت في عام 2015 معرضةً لمخاطر النزاع والحرب والاحتلال ظلت عموماً على حالها في عام 2021، حيث استمرت النزاعات الطويلة الأمد في جميع أنحاء المنطقة وظلت أسبابها من دون معالجة. وتؤوي هذه البلدان أكثر من ثلث سكان المنطقة. وتُعبّر الحالة في المنطقة أيضاً عن الصلة القوية بين النزاع والتنمية: حيث أن 100 في المائة من السكان في البلدان

الشكل 16.مخاطر النزاع والحرب والاحتلال

المنخفضة الدخل، و94 في المائة من الناس في أقل البلدان نموا، يعيشون تحت رحمة مخاطر النزاع والحرب والاحتلال. وتُعتبر البلدان المرتفعة الدخل إلى حد كبير في منأىً عن مخاطر النزاع والحرب والاحتلال.

3. مخاطر حدوث أزمة اقتصادية

بين عامي 2015 و2021، ارتفع عدد البلدان في جميع أنحاء المنطقة العربية المعرضة لمخاطر الأزمات الاقتصادية ، وكذلك عدد البلدان المعرضة بدرجة منخفضة لمخاطر الأزمات الاقتصادية (الشكل 17). وفي عام 2015، كانت دولة عربية واحدة فقط معرضةً بدرجة مرتفعة لمخاطر الأزمات الاقتصادية. وقد ارتفع العدد إلى بلدينِ بحلول عام 2021. وفي الفترة نفسها، ارتفع عدد البلدان المعرضة بدرجة منخفضة لمخاطر الأزمات الاقتصادية من 15 إلى 17 بلدا.

الشكل 17.مخاطر حدوث أزمة اقتصادية

وبحلول عام 2022، بقي بلدان عربيان معرضين بدرجة مرتفعة لمخاطر الأزمات الاقتصادية، في حين قل عدد البلدان المعرضة لها بدرجة منخفضة إلى 15 بلدا، وهو نفس عددها المسجل في عام 2015.

وتغيرت درجة مخاطر الأزمات الاقتصادية في السودان من متوسطة إلى مرتفعة في عام 2022 حيث عانى من النمو الاقتصادي السلبي، والارتفاع المستمر في التضخم والديون، والاحتياطيات الدولية المحدودة. وفي الفترة نفسها، خرج لبنان من فئة المخاطر «المرتفعة» في عام 2022 لأن ناتجه المحلي الإجمالي نما بنسبة تقدر بنحو 2.7 في المائة. غير أن عواقب الأزمة الاقتصادية الشديدة التي بدأت في عام 2019 ستظل ملموسةً لسنوات عديدة قادمة.

ويظهر الفحص التفصيلي أنه على الرغم من حدوث تغيير طفيف نسبياً بين فئات المخاطر، فإن درجة مخاطر الأزمات الاقتصادية زادت بوجه عام في جميع بلدان المنطقة العربية بين عامي 2015 و2022 (الشكل 18). وقد شكّل ارتفاع التضخم والديون، ولا سيما خلال عامي 2021 و2022، ضغطاً على اقتصادات العديد من البلدان في المنطقة.

الشكل 18.درجة المخاطر الاقتصادية

4. مخاطر حدوث أزمة مؤسسية

بين عامي 2015 و2022، ظلت مخاطر حدوث أزمات مؤسسية مرتفعةً في جميع بلدان المنطقة العربية (الشكل 19). وفي ستة بلدان منها (الجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، والعراق، وليبيا، واليمن)، ظلت مخاطر حدوث هذه الأزمات مرتفعةً طيلة تلك الفترة.

الشكل 19.مخاطر حدوث أزمة مؤسسية

كما ارتفع، بين عامي 2015 و2021، عدد البلدان المعرضة بدرجة منخفضة لمخاطر الأزمات المؤسسية من ستة بلدان إلى سبعة، حيث انتقلت المملكة العربية السعودية والكويت من فئة المخاطر «المتوسطة» إلى فئة المخاطر «المنخفضة»، وتونس من فئة المخاطر «المنخفضة» إلى فئة المخاطر «المتوسطة».

ب. رسم خرائط مخاطر الأزمات المتشابكة

وجود أي مزيج من أي من أنواع الأزمات الأربعة المذكورة يمثل مخاطر حدوث أزمة متشابكة.

وقد ظلت المنطقة العربية بوجه عام معرضةً بدرجة متوسطة لمخاطر الأزمات المتشابكة بين عامي 2015 و2022. لكن ثمة اختلافات كبيرة بين البلدان، فقد زادت درجة المخاطر «المتوسطة» في المنطقة زيادةً مطردة. وبعبارة أخرى، فإن مخاطر حدوث الأزمات المتشابكة التي تواجه المنطقة العربية زادت زيادةً مطردةً منذ عام 2015.

ويبين الشكل 20 هذه الزيادة بمزيد من التفصيل. ففي عام 2015، كان هناك سبعة بلدان في المنطقة العربية معرضةً بدرجة مرتفعة لمخاطر الأزمات المتشابكة (العراق، وليبيا، ودولة فلسطين، والسودان، والصومال، والجمهورية العربية السورية، واليمن). وبحلول عام 2021، كان لبنان قد دخل مجموعة البلدان المعرضة للمخاطر، ليصل مجموعها إلى ثمانية بلدان. وظلت ستة بلدان معرضة بدرجة منخفضة لمخاطر الأزمات المتشابكة طيلة هذه الفترة.

الشكل 20.البلدان المعرضة لمخاطر الأزمات المتشابكة في المنطقة العربية

ويعرض الشكل 21 المستوى المطلق لمخاطر الأزمات المتشابكة حسب مجموعات البلدان في الأعوام 2015 و2021 و2022. وقد زادت المخاطر بصورة جلية وثابتة خلال هذه الفترة. ويوضح الشكل 22 تغيُّر مستوى مخاطر الأزمات المتشابكة في جميع أنحاء المنطقة.

الشكل 21.مخاطر الأزمات المتشابكة في المنطقة العربية

الشكل 22.رسم خرائط مخاطر الأزمات المتشابكة

وتُعتبر البلدان المرتفعة الدخل إلى حد كبير في منأىً عن مخاطر الأزمات المتشابكة (الشكل 23). وبحلول عام 2022، ظلت البحرين فقط من بينها معرضةً بدرجة متوسطة لمخاطر الأزمات المتشابكة، وذلك بسبب المخاطر الاقتصادية والمتعلقة بالمناخ. أما جميع البلدان الأخرى في هذه المجموعة فكانت معرضةً بدرجة منخفضة لمخاطر الأزمات المتشابكة.

الشكل 23.البلدان المرتفعة الدخل المعرضة لمخاطر الأزمات المتشابكة

ودخلت عُمان لفترة وجيزة في فئة المخاطر «المتوسطة» في عام 2015، على غرار المملكة العربية السعودية في عام 2021. بيد أن كلا البلدين نجحا في خفض درجة المخاطر لديهما بحلول عام 2022. وكانت عُمان أحد بلدينِ فقط في المنطقة – الأردن هو البلد الثاني – انخفضت مخاطر الأزمات المتشابكة فيهما بين عامي 2015 و2021. وفي عُمان، يعزى هذا الانخفاض إلى تحسُّن درجة البلد في مؤشر السلام العالمي، من درجة أعلى بقليل من عتبة المخاطر «المنخفضة» إلى درجة أقل منها بقليل.

الشكل 24.البلدان المتوسطة الدخل المعرضة لمخاطر الأزمات المتشابكة

وفي المقابل، شهدت البلدان المتوسطة الدخل في المنطقة زيادةً مطردةً في مخاطر الأزمات المتشابكة منذ عام 2015. ففي ذلك العام، كانت ثلاثة بلدان (العراق، وليبيا، ودولة فلسطين) معرضةً بدرجة مرتفعة لمخاطر الأزمات المتشابكة. وارتفع عددها إلى أربعة بلدان عندما دخل لبنان إلى فئة المخاطر «المرتفعة» في عام 2021 وظل فيها في عام 2022. كما انخفض عدد البلدان المعرضة بدرجة منخفضة لمخاطر الأزمات المتشابكة من بلدينِ في عام 2015 (المغرب وتونس) وعام 2021 (الأردن وتونس) إلى بلد واحد فقط (الأردن) في عام 2022 (الشكل 24). ويعزى انخفاض مخاطر الأزمات المتشابكة في الأردن في عام 2021 إلى تأثير أقل حدة لتغير المناخ في ذلك العام، لا يُتوقع أن يستمر في المستقبل.

أما جميع البلدان المنخفضة الدخل فقد ظلت معرضةً بدرجة مرتفعة لمخاطر الأزمات المتشابكة طيلة الأعوام 2015 و2021 و2022. لكن مستوى المخاطر التي يتعرض لها كل بلد قد اشتد طيلة هذه الفترة.

الشكل 25.البلدان المنخفضة الدخل المعرضة لمخاطر الأزمات المتشابكة

3. الأزمات المتشابكة وأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد: حلقة مفرغة

الرسائل الرئيسية

شهدت المنطقة العربية انخفاضاً طفيفاً في أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد بين عامي 2015 و2021، وزيادةً كبيرةً في مخاطر الأزمات المتشابكة.

يعيش 39 في المائة من مجموع سكان المنطقة العربية في البلدان المنخفضة الدخل وأقل البلدان نمواً والبلدان المتأثرة بالنزاعات. وقد شهدت هذه البلدان أكبر الزيادات سواء في مخاطر الأزمات المتشابكة أو في أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد.

أحرزت البلدان المتوسطة الدخل في المنطقة العربية، التي يعيش فيها 62 في المائة من سكانها، بعض التقدم في الحد من أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد، لكن ازداد تعرضها لمخاطر الأزمات المتشابكة.

أحرزت البلدان المرتفعة الدخل في المنطقة العربية، التي يعيش فيها 13 في المائة فقط من سكانها، تقدماً في الحد من أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد على الرغم من الارتفاع الطفيف في مخاطر الأزمات المتشابكة فيها. بيد أن هذه المخاطر منخفضةٌ في هذه البلدان.

ترتبط أوجه عدم المساواة والأزمات ارتباطاً وثيقاً. وغالباً ما تفاقم وتعزز بعضها بعضاً.

فإبّان الأزمات، يكون الأشخاص الضعفاء هم الأسرع والأكثر تضرراً. وكثيراً ما تكون قدرتهم على إعادة البناء والتعافي من الأزمة أقل، وفرص حصولهم على الدعم لإصلاح سبل عيشهم أقل. كما قد تؤدي أوجه عدم المساواة في حد ذاتها إلى اندلاع الأزمات من خلال إيجاد اقتصادات ومجتمعات غير مستدامة، ومن خلال تأجيج السخط الاجتماعي.

وتؤدي الأزمات في الوقت ذاته إلى تفاقم الأزمات الأخرى وتعزيزها، وتؤدي أوجه عدم المساواة إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الأخرى وتعزيزها. والمزيج النهائي خطير للغاية على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ويستكشف هذا الفصل أولاً العلاقة بين أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد وأنواع الأزمات المبينة في الفصل الثاني. ثم يبرز العلاقة الإيجابية بين أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد ومخاطر الأزمات المتشابكة، والتفاوت في المخاطر بين مجموعات البلدان المختلفة.

أ. الأزمات وأوجه عدم المساواة بالتفصيل

1. الأزمات المناخية وأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد

يعزز تغير المناخ مواطن الضعف القائمة.

فغالباً ما تمتلك المجتمعات المحلية الأكثر ثراء الموارد اللازمة لتتعافي بسرعة من الكوارث البيئية. أما الفئات المحرومة فقد تكافح لسنوات لتتعافي. وغالباً ما تفتقر المجتمعات المحلية المنخفضة الدخل إلى الوسائل المالية للتعافي من الصدمات البيئية. ويمكن للتكاليف المرتبطة بالكوارث المتصلة بالمناخ، مثل الحاجة إلى إعادة تشييد البنى التحتية أو تأمين سبل عيش بديلة، أن تديم دورات الفقر القائمة وتعمقها.

ويؤثر التدهور البيئي تأثيراً فادحاً على السكان الذين يعيشون في المجتمعات المحلية الريفية، كصغار المزارعين والرعاة، مثلاً. كما أن للجفاف والتصحر ونضوب الموارد الطبيعية تأثيرٌ سلبي على الإنتاجية الزراعية. ونتيجةً لذلك، تنخفض مداخيل المزارعين. وبما أنهم يفتقرون في كثير من الأحيان إلى تدابير التخفيف، فإن هذا يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة.

كما يمكن أن يؤدي الجفاف وتدهور الأراضي إلى جعل المناطق غير صالحة للسكن، مما يؤدي إلى النزوح والهجرة القسرية. ويعاني النازحون، الذين يفتقرون في كثير من الأحيان إلى الموارد والشبكات الاجتماعية، من تزايد ضعفهم ومحدودية فرص حصولهم على الخدمات الأساسية. وقد يُدفعون نحو المناطق الحضرية المهمشة أو يواجهون مصاعب إضافية أثناء بحثهم عن ملجأ في أماكن أخرى. وهذا يمكن أن يعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

في عام 2022، كان الجفاف يهدد 1.8 مليار شخص، أي ربع سكان العالم. ويقيم ما يقرب من 85 في المائة من المتضررين في البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل التي تضم غالبية السكان الضعفاء في العالم.

وفي أفريقيا وحدها، تسبب الجفاف في خسائر بقيمة 70 مليار دولار على مدى السنوات الخمسين الماضية، وعرّض 20 مليون شخص لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد أو المجاعة. وتمتد عواقب الجفاف إلى ما هو أبعد من الخسائر الاقتصادية. فنقص المياه لا يمكن أن يترك للناس أي خيار سوى الهجرة، مما يعرضهم لظروف معيشية خطرة. وقد اضطر أكثر من 180,000 شخص بهذه الطريقة على الهجرة من الصومال وجنوب السودان إلى كينيا وإثيوبيا.

أما في المنطقة العربية، فيتحمل القطاع الزراعي وطأة الجفاف. وفي السنوات الأخيرة، عانى المزارعون من أضرار فادحة في محاصيلهم، من تيبُّس بساتين الزيتون في تونس إلى تدمير حقول القمح في الجمهورية العربية السورية والعراق.

وتعد المنطقة العربية من بين أكثر مناطق العالم معاناةً من الإجهاد المائي. وبين عامي 2006 و2010، شهدت المنطقة إحدى أسوأ دورات الجفاف منذ عدة قرون. وفي الآونة الأخيرة، كان عاما 2020 و2021 من بين أكثر الأعوام حرارةً على الإطلاق في المنطقة. والجزائر وموريتانيا والسودان مهددة بوجه خاص بالتصحر، الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأراضي الصالحة للزراعة، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، ونزوح المجتمعات المحلية. وقد واجهت الجمهورية العربية السورية والجزائر ولبنان موجات شديدة من حرائق الغابات والجفاف. وفي شبه الجزيرة العربية، أصبحت ظواهر العواصف الرملية والترابية وتفشي الجراد أكثر تواترا، وهي تعزى جزئياً على الأقل إلى تغير المناخ،. وفي البلدان الأخرى، تعاني مصر والمغرب وتونس من تدهور السواحل وارتفاع منسوب مياه البحر.

2. النزاع والحرب والاحتلال وعدم المساواة

العلاقة بين النزاع والحرب والاحتلال وعدم المساواة معقدة ومتعددة الأوجه. فقد يكون عدم المساواة سبباً جذرياً للنزاع، ولكن النزاع قد يسهم أيضاً في أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال تحجيم النمو الاقتصادي، وتدمير سبل العيش والبنى التحتية، والتسبب في النزوح الجماعي، وتحويل وٍجهة الإنفاق الحكومي، وتعطيل توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وعندما تعاني المجتمعات المحلية المهمشة من الإقصاء والتمييز ومحدودية إمكانية الحصول على الموارد، يمكن أن تظهر المظالم وتساهم في الاضطرابات الاجتماعية. كما أن التوزيع غير المتكافئ للثروة والسلطة والفرص يمكن أن يشعل التوترات ويؤجج مطالب التغيير، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى النزاعات والحروب.

ويمكن للنزاع أيضاً أن يزيد من عدم المساواة. فالنزاع يؤدي إلى تحجيم النمو الاقتصادي، وذلك يعزى في جزء منه إلى تعليق النشاط الاقتصادي العادي وتدمير البنى التحتية، وفي جزء آخر إلى انخفاض مستويات الاستثمار في مناطق النزاع. ولهذا التدهور الاقتصادي أثر سلبي على سبل العيش، ولا سيما سبل عيش الفقراء والضعفاء الذين لا يملكون الوسائل اللازمة للهروب بسهولة من مناطق النزاع والاستقرار في أماكن أخرى.

ويفضي النمو الاقتصادي المحدود، وتدمير البنى التحتية، وتحول أولويات التمويل في نهاية المطاف إلى الحد من قدرة الحكومات على إنفاق الأموال على الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الضعفاء اعتماداً كبيراً. ويؤدي تعطيل خدمات الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية الناجم عن ذلك إلى ترسيخ الضعف، وإضعاف الحراك الاجتماعي، وتعزيز عدم المساواة.

وعلى مر السنين، تسببت النزاعات والحروب العديدة في الدمار الهائل والمعاناة الإنسانية والنزوح في المنطقة العربية. ويقبع جزء من المنطقة، دولة فلسطين، تحت الاحتلال منذ 75 عاماً. وغالباً ما يعاني النازحون من تزايد ضعفهم، ومحدودية إمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية، وهشاشة ظروفهم المعيشية.

في نيسان/أبريل 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في البلد. وكان السودان، في بداية عام 2023، وقبل اندلاع موجة العنف هذه، يواجه فعلاً حالة طوارئ إنسانية. وتسببت النزاعات الجارية الأخرى وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والكوارث المناخية في أكبر أزمة إنسانية في السودان منذ أكثر من عقد. كما أدى تجدُّد العنف إلى تفاقم حالة يائسة فعلاً. حيث إن البلد كان قد استنفد بالفعل معظم موارده المتاحة لمعالجة الأزمة.

وبحلول نيسان/أبريل 2024، نزح 6.5 مليون شخص إضافيين داخلياً، وفرّ مليونا شخص آخرين إلى البلدان المجاورة. وكان نحو 25 مليون شخص – أي نصف السكان – بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وعانى 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويعاني واحد من كل سبعة أطفال من سوء التغذية الحاد.

كما أن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية محدودةٌ للغاية، حيث بات ثلاثة أرباع المرافق الصحية خارج الخدمة. كما أن إمكانية الحصول على التعليم محدودة أيضا؛ فقد تُرك 12 مليون طفل إضافيين من دون إمكانية الحصول على التعليم، مما رفع العدد الكلي للأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى 19 مليون طفل.

3. الأزمات الاقتصادية وعدم المساواة

غالباً ما تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة، ويمكن أن يكون لها آثار اجتماعية وسياسية بعيدة المدى. وغالباً ما يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى فقدان الوظائف وانخفاض الأجور وزيادة معدلات الفقر. وينطبق هذا بوجه خاص على المنطقة العربية، فهي المنطقة الوحيدة التي يتزايد فيها الفقر، ولديها أعلى معدل للبطالة في العالم.

وغالباً ما تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى انخفاض الإيرادات الحكومية وتدابير التقشف وخفض الإنفاق العام. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في توفير الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم وبرامج الرعاية الاجتماعية. وتتأثر المجتمعات المحرومة التي تعتمد اعتمادا كبيراً على هذه الخدمات أكثر من غيرها، وتزداد أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. ويعيق ذلك أيضاً الحراك الاجتماعي من خلال الحد من فرص الحراك التصاعدي ومحاصرة الأفراد والمجتمعات في دورات الفقر. كما أن مسائل تآكل فرص العمل، وانخفاض فرص الحصول على التعليم والتدريب، ونقص الفرص الاقتصادية تجعل من الصعب على الأفراد تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

وكثيراً ما تفتقر الفئات الضعيفة إلى الاحتياطيات المالية والموارد اللازمة لتحمل فترات الانكماش الاقتصادي. ونتيجة لذلك، فإنهم يعانون من انخفاض أعمق في مستويات المعيشة، وانخفاض فرص الحصول على الخدمات الأساسية، وزيادة مستويات الفقر.

وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية، يمكن أن تقلل محدودية فرص الحصول على الائتمان والخدمات المالية من قدرة المجتمعات المهمشة على التعافي من الصدمات الاقتصادية أو الاستثمار في فرص جديدة. ويسهم انعدام الأمن الوظيفي وفقدان الدخل الناجم عن ذلك في تزايد التفاوتات في الدخل والثروة.

4. الأزمات المؤسسية وعدم المساواة

شهدت المنطقة العربية في العقد الماضي عدداً كبيراً من الأزمات المؤسسية. ويمكن لهذه الأزمات، التي تتسم بعدم الاستقرار وتحديات الحكم، أن تسهم في التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية القائمة. ويمكنها أن تكون أيضاً سبباً لعدم المساواة في حد ذاته.

وغالباً ما تظهر الأزمات المؤسسية نتيجة لتركز السلطة. ولكن يمكن أن يكون لها تأثير في زيادة تركز السلطة والموارد في أيدي نخبة صغيرة. وهذا يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة من خلال إقصاء الفئات المهمشة من المشاركة السياسية، مما يقلل من قدرتها على التأثير في صنع السياسات. ونتيجة لذلك، غالباً ما يتم تحويل الموارد العامة بعيداً عن احتياجاتهم. وتتجلى هذه العلاقة في الترابط الإيجابي بين مستويات الدخل ومستوى الثقة في المؤسسات: فأولئك الذين ينتمون إلى الربع الأعلى من أصحاب الدخل يميلون إلى اعتماد نظرة أكثر إيجابية عن المؤسسات من أولئك الذين ينتمون إلى الربع الأدنى.

كما تؤجج الأزمات المؤسسية الانقسامات التي تفتّت المجتمعات وتمنع التماسك الاجتماعي. ويمكن أن تؤدي الخطابات والأفعال المثيرة للانقسام إلى تفاقم التمييز والإقصاء، ولا سيما بالنسبة للفئات الأكثر تهميشاً. وتتعرض المجتمعات المهمشة بدرجة أكبر لمخاطر العنف والتمييز والنزوح في أوقات عدم الاستقرار المؤسسي. وفي الوقت نفسه، قد تصبح النظم القانونية والمؤسسية أقل استجابة أو أكثر تحيزاً أثناء الأزمات، مما يزيد من تهميش الفئات الضعيفة أصلاً.

وكثيراً ما ترتبط الأزمات المؤسسية بالأزمات الاقتصادية. ويؤدي التضخم المرتفع وتدابير التقشف المرتبطة بالأزمات الاقتصادية إلى زيادة السخط الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى اضطرابات شعبية. وقد ارتبطت الزيادة في عدد الاحتجاجات على مستوى العالم في عام 2022 والربع الأول من عام 2023 بارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، ومحدودية قدرة الحكومات على حماية سكانها من ارتفاع الأسعار.

ب. الأزمات المتشابكة وأوجه عدم المساواة

أوجه عدم المساواة والأزمات تعزز كل منهما الأخرى. وتزيد أوجه عدم المساواة الراسخة من احتمال حدوث أزمات، في حين تؤدي الأزمات إلى تفاقم أوجه عدم المساواة. وكما يبين الشكلان 26 و27، هناك علاقة إيجابية واضحة بين أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد ومخاطر الأزمات المتشابكة.

وبين عامي 2015 و2021، زادت مخاطر الأزمات المتشابكة في بلدان المنطقة العربية. وعلى الرغم من أن أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد لم تزد بعد، فإن ارتفاع مخاطر الأزمات المتشابكة، والارتباط الإيجابي بينهما، يمثلان خطراً واضحاً يتمثل في زيادة أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد.

وكان هذا الاتجاه ملحوظا بوجه خاص في البلدان المنخفضة الدخل وأقل البلدان نمواً والمتأثرة بالنزاعات. ففي هذه البلدان، تعاظم أثر كل أزمة جديدة، ولا سيما بالنسبة للقطاعات الأكثر ضعفاً من السكان. وكثيراً ما تكون البلدان المتأثرة مقيدةً في استجاباتها بالموارد المحدودة، مما يؤدي إلى إصلاحات قصيرة الأجل تعرّض للخطر التنمية المستدامة الطويلة الأجل وتديم أوجه عدم المساواة بين الأجيال. والنتيجة هي حلقة مفرغة، حيث تتضخم التحديات المجتمعية وتستمر دورات عدم الاستقرار وعدم المساواة.

الشكل 26. مخاطر الأزمات المتشابكة وأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في عام 2015

الشكل 27. مخاطر الأزمات المتشابكة وأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في عام 2021

وكانت الحالة في البلدان المتوسطة الدخل أقل وضوحاً. ففي لبنان مثلاً، ازداد كل من أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد ومخاطر الأزمات المتشابكة. وفي المغرب، ارتفعت مخاطر الأزمات المتشابكة، لكن أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد انخفضت. وفي الأردن، انخفضت مخاطر الأزمات المتشابكة، لكن أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد زادت. ومع ذلك، شهدت البلدان المتوسطة الدخل مجتمعةً زيادةً كبيرةً في مخاطر الأزمات المتشابكة، التي تجلب معها مخاطر ارتفاع أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد أيضاً في المقابل.

ولدى البلدان المرتفعة الدخل القدرة على الاستثمار في استراتيجيات طويلة الأجل يمكن أن تخفّف من أوجه عدم المساواة بين الأجيال وتعزّز القدرة على الصمود والتنمية المستدامة. ففي الإمارات العربية المتحدة مثلاً، انخفضت أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد ومخاطر الأزمات المتشابكة كلتاهما انخفاضاً ملحوظاً بين عامي 2015 و2021.

ومع ذلك، فإن تزايد مخاطر الأزمات المتشابكة في المنطقة العربية قاطبة، ولا سيما في بلدانها المتوسطة والمنخفضة الدخل، يهدد بتبديد التقدم المحرز في الحد من عدم المساواة. ويؤكد هذا الاتجاه الحاجة الماسة إلى بذل جهود متضافرة لكسر حلقة الأزمات وأوجه عدم المساواة التي تعزز بعضها بعضاً، ولتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة على جميع مستويات المجتمع.

4. طبقات الأزمة

الرسائل الرئيسية

تقوّض الاستجاباتُ القصيرة الأجل للأزمات الاستثماراتِ الإنمائية الطويلة الأجل والاستدامة البيئية، مما يُديم دورات الضعف.

تؤثّر الأزمات المتشابكة تأثيراً أكبر على الأسر الضعيفة وتضطرها إلى التنازل عن ضروريات الحياة مثل وجبات الطعام، والرعاية الصحية، والتعليم، مما يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة.

يؤدي ضعف الحصائل التغذوية الناجمة عن الأزمات المتشابكة إلى عواقب دائمة على الصحة والنمو المعرفي، مما يديم الفقر المتوارث عبر الأجيال.

في عام 2023، كان 25 في المائة من سكان العالم الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية يعيشون في المنطقة العربية. ولكن هذه المنطقة لم تتلقَ سوى 32 في المائة من التمويل الإنساني اللازم. وذلك دليل على وجود فجوة كبيرة في الدعم، على الرغم من تزايد الاحتياجات.

بعد سلسلة من الأزمات التي شهدتها المنطقة العربية في عام 2023، أصبحت معرضةً لمخاطر الأزمات المتشابكة.

وقد أثّرت أزمات مختلفة على المنطقة العربية في عام 2023. ففي شباط/فبراير 2023، ضربت سلسلة من الزلازل الفتاكة الجمهورية العربية السورية، مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 6,000 شخص وترك ما يصل إلى 9 ملايين بلا مأوى وبدون مياه شرب أو كهرباء أو وقود للتدفئة. وفي نيسان/أبريل، اندلع القتال في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتمردة. وبعد مرور عام على بدء العنف، نزح أكثر من 8.5 مليون شخص، ويتعرض الانتقال إلى السلام والديمقراطية في السودان عن طريق التفاوض الدقيق لتهديد خطير. وفي أيلول/سبتمبر، ضربت المنطقة كارثتان طبيعيتان أخريان: الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا. ففي المغرب، أسفر زلزال قوي عن مقتل 2,500 شخص وإصابة 2,500 آخرين. ودمر الزلزال العديد من القرى الجبلية النائية وترك قرى أخرى يتعذر الوصول إليها بسبب سقوط الصخور عبر طرق الوصول. وفي ليبيا، تسببت العاصفة دانيال في تفجير السدود وتسببت في فيضانات هائلة أودت بحياة أكثر من 11,000 شخص وخلفت 10,000 في عداد المفقودين، ويقدر أنها تسببت في خسائر بقيمة 19 مليار دولار في المباني والبنى التحتية. ودمر الانفجار البنى التحتية الحيوية في منطقة يسكنها 884,000 شخص، من بينهم 353,000 طفل، تاركا الكثيرين دون إمكانية الحصول على الكهرباء أو الماء. وفي تشرين الأول/أكتوبر، اندلعت الحرب في غزة. وكانت درجة الموت والدمار التي تلت ذلك غير مسبوقة في الآونة الأخيرة. وبحلول نيسان/أبريل 2024، قتل أكثر من 34,000 فلسطيني في غزة، 70 في المائة منهم من النساء والأطفال. وأصيب 75,000 آخرون. ويعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي، ويتعرض 1.1 مليون شخص لخطر المجاعة الوشيك.

«اليوم ونحن في منتصف الطريق [صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة]، فإن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف بحلول عام 2030، بل إننا بعيدون عن المسار الصحيح أكثر مما كنّا عليه قبل أربع سنوات. وهذا نذير بأن العالم ما لم يقم بتصحيح مساره على وجه الاستعجال والشروع في تغيير تحويلي، سيخاطر بتبديد التقدم المحرز، وزيادة التعرض للأزمات في المستقبل، وتعزيز مسارات التنمية غير المستدامة».

«وحيثما توقف التقدم أو تباطأ، فإن ذلك يعزى جزئياً لتلاقي الأزمات – كالجائحة المستمرة، وارتفاع التضخم وأزمة تكاليف المعيشة، وضائقة الكوكب البيئية والاقتصادية، إلى جانب الاضطرابات الإقليمية والوطنية والنزاعات والكوارث الطبيعية. إن تداخل هذه الأزمات بلا هوادة قد يبدو من سوء الطالع، لكنها ليست أحداثاً منفصلة. فهي تتضافر من خلال خيوط مادية واقتصادية واجتماعية مختلفة، تؤجج شدة كل منها الآخر».

ولا تزال التهديدات الحالية الناجمة عن الجفاف المتعدد السنوات، وندرة المياه، والنزاعات الطويلة الأمد، والتضخم الجامح، وانهيار العملات، وعدم الاستقرار المؤسسي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات والأسر بطرق مختلفة. وقد تفاعلت هذه الأزمات لتسبب أزمات جديدة، مما يمثل مخاطر حدوث أزمة متشابكة.

ويجري توزيع الموارد المالية المحدودة للمانحين على نحو متزايد عبر العديد من الأزمات. وفي الوقت نفسه، أدى أثر هذه الأزمات، بما في ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الداخلي، إلى تقليص استثمارات المانحين في القضايا الإنسانية.

وحتى في الحالات التي تدخّل فيها المانحون، اضطرت الحكومات إلى زيادة الإنفاق على حالات الطوارئ الإنسانية، إما بإعادة تخصيص الأموال من الاستثمارات الطويلة الأجل إلى حالات الطوارئ القصيرة الأجل أو بمراكمة ديون إضافية. وفي كلتا الحالتين، تسببت مخاطر الأزمات المتشابكة في تحول تركيز التمويل من التنمية المستدامة الطويلة الأجل إلى الاستجابة القصيرة الأجل لحالات الطوارئ. وينطبق هذا بصفة خاصة على البلدان المنخفضة الدخل، وأقل البلدان نمواً، والبلدان التي تشهد نزاعات، وهي أكثر عرضةً لمخاطر الأزمات ولكن لديها موارد متاحة أقل واحتياجات أكبر لتمويل التنمية المستدامة على الأجل الطويل. ونتيجة لذلك، فإنها تجازف بالتخلف عن الركب في جهودها لتحقيق أهداف خطة عام 2030.

وبالمثل، فإن الأسر المنخفضة الدخل لديها قدرة أقل على الاستجابة للصدمات. وقد حاصرتها سلسلة من الأزمات في دائرة من الاستجابة لاحتياجاتهم القصيرة الأجل بدلاً من الاستثمار في مستقبلهم. فالأزمات تجعل الأسر أقل قدرةً على إعطاء الأولوية لحصول أطفالها على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والسلامة والأمن؛ وهذا من شأنه أن يديم أوجه عدم المساواة بين الأجيال.

أ. استجابات المنظمات الإنسانية للأزمات وأوجه عدم المساواة

إن تعاقب الأزمات التي أثّرت على العالم في السنوات الأخيرة أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب العالمي على المساعدة الإنسانية. وقد انطبق بوجه خاص في المنطقة العربية، التي كانت في عام 2023 تؤوي ربع سكان العالم الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 30 في المائة بحلول نهاية عام 2024.

الشكل 28.الأشخاص المحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في المنطقة العربية

الشكل 29.الاحتياجات المالية للمساعدات الإنسانية في المنطقة العربية

وقد أدت أزمة تلو األخرى إلى انخفاض الموارد المتاحة للمساعدة اإلنسانية ودفعت البلدان إلى تغيير أولوياتها التمويلية، على حساب الدعم اإلنساني العالمي في كثير من األحيان. ونتيجة لذلك، لم يعد باإلمكان الوصول إلى عدد متزايد من المحتاجين، مما يزيد من تضررهم ويعمق عدم المساواة. وهكذا تبدأ حلقة مفرغة: فمع انتشار الحرمان على نطاق واسع وارتفاع عدم المساواة، تزداد مخاطر األزمات المتشابكة والحاجة إلى المساعدة اإلنسانية في المستقبل.

وكما يوضح الشكل ،28 ارتفع عدد األشخاص الذين يحتاجون ً خالل ً كبيرًا إلى المساعدة اإلنسانية في المنطقة العربية ارتفاعًا السنوات المشمولة بالتحليل. فمنذ عام ،2021 استمر عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية في النمو، ليصل ً أن تقديم إلى 93 مليون شخص في عام .2023 ويظهر العدد أيضًا المساعدات اإلنسانية فشل في مواكبة الطلب المتزايد، حيث ارتفع ،ً ً مطردًا عدد المحتاجين الذين لم يتم استهدافهم بالمساعدة ارتفاعًا ليصل إلى 25 مليون شخص في عام .2022 وفي عام ،2024 من المتوقع أن يرتفع عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ولم يتم استهدافهم بالمساعدة إلى 29 مليون شخص.

وفي الحاالت التي ال يستهدف فيها المحتاجون بالمساعدة ً ما يكون ذلك بسبب القيود المالية. ويوضح اإلنسانية، غالبًا الشكل 29 كيف نََمت المتطلبات المالية للمساعدات اإلنسانية ً منذ عام ،2015 لتصل إلى 22.9 ً مطردًا في المنطقة العربية نموًا مليار دوالر في عام .2023 غير أنه لم يتم تلقي الكثير من هذا التمويل. وفي عام ،2015 تم تلقي نصف التمويل المطلوب بالضبط؛ وانخفض ذلك إلى 32 في المائة في عام .2023 ولهذا األمر آثاٌٌر واضحة طويلة األجل على األشخاص المستبعدين. وله ً آثاٌٌر طويلة األجل على المنظمات اإلنسانية، حيث تتضاءل أيضًا مصداقيتها وفعاليتها.

ب. االستجابات الحكومية لألزمات وأوجه عدم المساواة

ما تعمل الحكومات على التخفيف من شدة األزمات عند عادًة حدوثها، وتحاول حماية السكان من تأثيرها. فخالل جائحة ً ، ركزت العديد من الحكومات مواردها على تطوير كوفيد-19 مثًال ً عن توفير التأمين ضد البطالة ودعم اللقاحات وتوزيعها، فضًال الشركات وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي.

بين عامي 2020 و2021، توسّعت فجوة الإنتاجية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية بالقيمة الحقيقية، وذلك من 1:17.5 إلى 1:18، وهي أعلى فجوة منذ عام 2005.

وتهدّد أوجه عدم المساواة في الإنتاجية بين البلدان بتفاقم أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد عن طريق الحد من النمو الاقتصادي والتنمية في البلدان النامية، الأمر الذي سيحدّ بدوره من دخل الأسر والإيرادات الحكومية. ومن شأن افتقار الحكومات إلى الإيرادات أن يضعف قدرتها على توفير الخدمات الأساسية.

الشكل 30.الحيز المالي للبلدان وتعرضها للمخاطر

غير أن نطاق الاستجابات الوطنية كان متفاوتاً. وكما هو الحال بالنسبة لجميع الأزمات، تمكّنت البلدان المرتفعة الدخل من تعبئة التمويل الميسور التكلفة بسرعة وإعادة استثماره في اقتصاداتها ومجتمعاتها. وبفضل ذلك، كان تأثير الأزمة عليها أقصر أجلاً، وتعافيها الاقتصادي أسرع. وفي بعض هذه البلدان المرتفعة الدخل، أسهمت الاستثمارات الحكومية الكبيرة والموجهة خلال الجائحة في التقدم التكنولوجي والبيئي على المدى الطويل.

وفي المقابل، اجتاز العديد من البلدان المنخفضة الدخل الجائحة بعد سنوات من تراكم الديون المطرد، مما لم يترك لها سوى القليل من المرونة أو الحيز المالي لإنفاق الأموال على دعم الفئات الضعيفة. وكما هو الحال في معظم الأزمات، كانت الاستجابات الحكومية في البلدان المنخفضة الدخل محدودةً في كثير من الأحيان. ولا يزال تأثير جائحة كوفيد‑19 ملموساً فيها اليوم، حيث زادت أعباء الديون زيادةً كبيرة، وزادت تكلفة الديون وسط ارتفاع أسعار الفائدة، ولم تحصل الشركات على الدعم للتعافي، مما أدى بدوره إلى ارتفاع معدلات البطالة. وفي أعقاب جائحة كوفيد‑19، أصبح الحيز المالي للحكومات للاستثمار في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية أقل حجماً. وقد أدى ذلك إلى تدهور في نوعية الخدمات الاجتماعية، وإلى زيادة مقابلة في أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد.

سعت حكومة الجمهورية العربية السورية إلى إعادة توجيه الإنفاق للحد من أوجه عدم المساواة بين الفئات الاجتماعية الناجمة عن الأزمات المتعاقبة. وفي عام 2023، رفعت الرواتب الحكومية بنسبة 100 في المائة لسد الفجوة بين الأغنياء والفقراء والتغلب على آثار التضخم. وفي أعقاب زلزال عام 2023، وجّهت الحكومة أيضاً جزءا كبيراً من ميزانيتها للتخفيف من آثار الزلزال على المجتمع من خلال بناء وحدات سكنية وتقديم المساعدة المالية للأشخاص المتضررين وذوي الإعاقة.

غير أن الأزمات المتعاقبة حّلت انتباه الحكومة والمجتمعات المحلية، وقللت إلى أدنى حد من فوائد الموارد المحدودة المتاحة للتخفيف من أثر الأزمات. فبدلاً من التركيز على أزمة واحدة أو مجموعة من الأشخاص المحتاجين، يجب توزيع الموارد على عدة أزمات ومجموعات في وقت واحد.

بيد أن التضامن العالمي زاد إلى حد ما في أعقاب جائحة كوفيد‑19. فقد أدرك صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم الطبيعة العالمية للجائحة وسعوا إلى تقديم استجابة عالمية. ومع ذلك، لم تحظ أزمات أخرى بنفس القدر من التضامن العالمي بهذه الطريقة. فعلى مدى سنوات، كان قادة العالم يحاولون بناء توافق في الآراء حول استجابة عالمية عادلة لمكافحة تأثير تغير المناخ والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. ولكن هذا الإجماع لم يتحقق حتى الآن. كما أن النزاعات أيضاً لا تستقطب استجابةً عالميةً موحدة. فخطر الانجرار إلى النزاع أو الاضطرار إلى اختيار جانب يثني بشدة الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية والوطنية عن تقديم الدعم الذي يهدف إلى إنهاء النزاعات. وفي أماكن أخرى، من غير المرجح أيضاً أن تستقطب الأزمات الاقتصادية والمؤسسية، ولا سيما إذا كانت نتيجة لسوء الإدارة، مستوياتٍ كبيرةً من الدعم العالمي أو الإقليمي.

وبالإضافة إلى خفض الإيرادات العامة، أدى تزايد أوجه عدم المساواة إلى إعادة تخصيص حيازات الثروة من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وتؤثر إعادة تخصيص الثروة هذه على الأولويات الوطنية: فهي تجعل الحكومات أقل قدرةً على الاستثمار في الخدمات الاجتماعية، والتخفيف من شدة الأزمات، وتحقيق أهداف خطة عام 2030. ويؤدي تزايد حيازات الثروات الخاصة إلى استثمارات القطاع الخاص على حساب الاستثمارات العامة. وفي بعض الأحيان، يتم تخفيف أثر ذلك جزئياً عن طريق الأعمال الخيرية: أي الأفراد أو الشركات الخاصة الثرية التي تتبرع بالمال لأسباب اجتماعية. ولكن حتى في حالة حدوث ذلك، من غير المرجح أن يتمتع المتبرعون من القطاع الخاص بنفس مدى وصول القطاع العام، وقد يميلون إلى توجيه تبرعاتهم نحو فئات اجتماعية محددة وفقاً لأولوياتهم الخاصة، مما يعرّض التنمية المستدامة الشاملة للخطر.

ولا تؤدي الصدمات المتتالية إلّا إلى التعجيل بهذه الحلقة المفرغة، مما يجعل قدرة الحكومات على التخفيف من أثر الصدمات والاستثمار في الخدمات الاجتماعية التي من شأنها أن تحد من أوجه عدم المساواة لولا ذلك.

والأزمات المتشابكة لها تأثير طويل الأجل. فمع اضطرار الحكومات إلى الاستجابة للأزمات واحدةً تلو الأخرى واشتداد أثر الأزمات المركبة والمتداخلة، تتراجع فعالية استجاباتها. كما أن الاستجابات القصيرة الأجل تأتي على حساب التنمية المستدامة الطويلة الأجل. فزيادة الإنفاق القصير الأجل تتطلب حتماً إما إعادة تخصيص الأموال من الاستثمارات الطويلة الأجل إلى الاستجابة للأزمات في الأمد القريب، أو مراكمة ديون إضافية. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، يصبح الحفاظ على الدين العام مكلفاً أكثر فأكثر، ولا سيما بالنسبة للبلدان ذات مستويات الدخل المنخفضة أو ذات المخاطر المرتفعة. ونتيجةً لذلك، يمكن أن تجد البلدان نفسها في حلقة مفرغة من سداد الديون المرتفعة، مما يمنعها من القيام باستثمارات اجتماعية في الأجلين المتوسط والطويل. كما أن أعباء الديون المرتفعة تحد من قدرة البلد المعني على الاستجابة للأزمات في المستقبل: فهي تحد من مقدار الديون الإضافية التي يمكن لحكومته تعبئتها من أجل الاستجابة. كما أنها تجعل الاقتراض في المستقبل أكثر كلفةً: فالبلدان التي تتحمل أعباء ديون مرتفعة لديها مخاطر أعلى، وبالتالي فهي مضطرة إلى الاقتراض بأسعار فائدة أعلى.

ووفقاً للبنك الدولي (الشكل 30)، فإن أربعة بلدان في المنطقة العربية (الصومال والجمهورية العربية السورية والسودان وليبيا) لديها أدنى مستوى من الحيز المالي بين جميع بلدان العالم. أما لبنان فيوجد ضمن المراكز العشرة الأخيرة. وهذا يعني أن قدرة هذه البلدان على دعم التنمية المستدامة الطويلة الأجل محدودة، ولديها تقريبا قدرة على الاستجابة لصدمة أو أزمة إضافية. فإذا ضربت أزمة ما أحد هذه البلدان، فسيكون لها أثر كارثي على سبل عيش سكانه وعلى تنميته المستدامة الطويلة الأجل.

وكثيراً ما تؤدي الاستجابات القصيرة الأجل للأزمات إلى تهميش الأولويات البيئية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب طويلة الأجل على مكافحة تغير المناخ. فعلى سبيل المثال، استأنفت بلدان عديدة تقديم دعمها للوقود للتصدي لأزمة تكاليف المعيشة. وقد يكون هذا الدعم موضع تقدير لدى العديد من الأسر التي ستكافح بدونه من أجل تحمل تكاليف النقل والكهرباء والتدفئة. لكنها استجابة قصيرة الأجل ذات عواقب سلبية طويلة الأجل. ويمثل دعم الوقود تكلفة كبيرة تتحملها الحكومات، ومصدراً آخر للضغط على ميزانياتها المالية؛ كما أنه يهدد عملية الانتقال إلى الطاقات المتجددة ويزيد استخدام الوقود الأحفوري.

ج. استجابات الأسر والأفراد للأزمات وأوجه عدم المساواة

ومن الواضح أن للأزمات المتتالية أثر سلبي طويل الأجل على الأسر. وبين عامي 2015 و2023، وقع 50 مليون شخص في المنطقة العربية في براثن الفقر، وكثير منهم بسبب الصدمات الناجمة عن الأزمات. فانخفاض المداخيل وارتفاع الأسعار يحدّان من قدرة الأسر على شراء الأغذية المغذية، ويجبرانها في كثير من الأحيان على تأجيل العلاج الطبي وعدم إعطاء الأولوية للإنفاق على التعليم. ولهذه القرارات القصيرة الأجل أثر طويل الأجل على تنمية الأشخاص المعنيين وإمكاناتهم على الكسب مدى الحياة. وتتجشم مجموعات معينة وطأة هذا الوضع. إذ يتعرض كل من الأسر المنخفضة الدخل، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمال غير النظاميين، وفقراء الحضر، واللاجئين، والنازحين داخلياً أكثر من غيرهم لاضطراب نوعية حياتهم في أوقات الأزمات.

وللأزمات تأثير ضارٌ على التغذية. فكثيراً ما يؤدي انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار إلى تخطي الأفراد وجبات الطعام أو شراء أغذية أرخص ومغذية أقل، مما يزيد من خطر سوء التغذية. ويضر سوء التغذية ضار بوجه خاص الأطفال والنساء الحوامل؛ ويمكن أن يكون له تأثير مدى الحياة على النمو المعرفي والبدني وصحة الطفل. وغالباً ما تكون النساء في المنطقة العربية آخر من يتناول الطعام، ويؤْثِرن إطعام أسرهن أولاً. وبالتالي فهن أكثر عرضة للمعاناة من حيث التغذية. كما أن فقراء الحضر معرضون بوجه خاص لانخفاض الدخل وارتفاع الأسعار لأنهم لا يستطيعون الحصول على المنتجات الزراعية أو الأراضي لزراعة الأغذية، وبالتالي يتعين عليهم تعديل أنماط استهلاكهم بسرعة، مما يؤدي إلى حصائل تغذوية سيئة.

كما تعيق الأزمات وأوجه عدم المساواة الحصول على الرعاية الصحية. وقد يؤدي التأخير في إجراء الفحوصات، إما بسبب عدم قدرة الفرد على الدفع أو عدم قدرة مقدمي خدمات الصحة العامة على تقديم الخدمات أثناء الأزمات، إلى مضاعفات صحية وتدهور في الصحة على الأجل الطويل. وقد يؤدي انقطاع تقديم الرعاية الصحية إلى إعاقة شديدة للتنقل اليومي للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعتمدون على الأدوية والخدمات الصحية، مما يؤدي إلى عواقب طويلة الأجل على قدرتهم على العمل ونوعية حياتهم بوجه عام.

وكثيراً ما يتعطل التعليم أثناء الأزمات. ويكون ذلك تارةً نتيجة لعدم قدرة الأفراد على دفع تكاليف التعليم. وتارةً أخرى، نتيجة لعدم قدرة الحكومات على الاستثمار في التعليم، مما يؤدي إلى انخفاض نوعيته. وفي بعض الحالات، أن النازحين لم يعد بإمكانهم الوصول إلى المدارس. وفي حالات أخرى، تعني الظروف الاقتصادية للأسرة أن الأطفال (الفتيات في كثير من الأحيان) يضطرون إلى ترك المدرسة لتوليد الدخل لإعالة أسرهم. وبغض النظر عن السبب وراء ذلك، فإن التعليم الضائع له تأثير دائم على إمكانات كسب الأطفال وفرص العمل المتاحة لهم.

وعادةً ما تؤدي الأزمات إلى توسيع الفجوة بين العمال ذوي الأجور المنخفضة والمرتفعة، وبين العمال النظاميين وغير النظاميين. ومن غير المرجح أن يكون لدى العمال غير النظاميين ذوي الأجور المنخفضة ترتيبات عمل مرنة، وفرص أقل للحصول على الحماية الاجتماعية وحماية العمالة. كما أنهم أكثر عرضة لأن يصبحوا عاطلين عن العمل أثناء الأزمات. وهم بالفعل العمال الأكثر ضعفاً، ومن المرجح أن يكونوا الأكثر تضرراً من انخفاض الدخل. ولن تؤدي فترات البطالة المطولة إلّا إلى تفاقم الإقصاء الذي يواجهونه: ففقدان المهارات المصاحب لذلك سيزيد من تقليص رأس مالهم البشري المنخفض، مما يزيد من صعوبة عثورهم على عمل لائق في المستقبل.

في عام 2022، أفاد أكثر من ثلث سكان المنطقة العربية (38 في المائة) أنهم لم يتمكنوا من شراء الأغذية مرةً واحدةً على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية، مع اختلاف بسيط بين الجنسين. وقد ارتفع هذا العدد على نحو مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية.

ولا غرابة في أن يكون السكان في أقل البلدان نمواً (جزر القمر، وموريتانيا، واليمن) وفي البلدان المتأثرة بالنزاعات (ولا سيما العراق، وليبيا، ودولة فلسطين، واليمن) هم من يفيدون أكثر بعدم قدرتهم على شراء الأغذية.

وفي اليمن، أفاد أكثر من 70 في المائة من السكان بأنهم لم يتمكنوا من شراء الأغذية مرةً واحدةً على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، كما أفاد بذلك أكثر من نصف السكان في جزر القمر وموريتانيا والأردن (حيث أدى التدفق الكبير للاجئين إلى زيادة في انعدام الأمن الغذائي). أما في مصر والعراق ولبنان (بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة وارتفاع أعداد اللاجئين) وليبيا والمغرب (بسبب تأثير تغير المناخ على المحاصيل) وفلسطين، فقد أفاد أكثر من ثلث السكان بأنهم لم يتمكنوا من شراء الأغذية مرةً واحدةً على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

ولا بد وأن يكون هذا العدد أعلى بكثير اليوم بالنسبة للعديد من بلدان المنطقة، ولا سيما دولة فلسطين، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية، وزيادة الفقر، والنزاعات الدامية.

ويدلّ تزايد الجوع في المنطقة على الأثر الواسع النطاق والكارثي للأزمات المتعددة والمتداخلة وتأثيرها على عدم المساواة. كما أنه ينذر بأن تصبح الأجيال المقبلة أسيرة في أوجه متداخلة من عدم المساواة، ليس أقلها تآكل إمكاناتها الإنتاجية بسبب الجوع.

ربما تكون جائحة كوفيد-19 هي أكثر أزمة موثَّقة على نطاق واسع تؤثّر على التعليم.

غير أن تأثير جائحة كوفيد-19 على إمكانية الحصول على التعليم ونتائج التعلم متفاوت جدار. فقد كان بمقدور الأطفال من الأسر المرتفعة الدخل، الملتحقين بمدارس ذات موارد جيدة، من الانتقال على نحو سلس نسبياً إلى التعلم عن بعد. أما الأطفال من الأسر المنخفضة الدخل والمدارس التي تعاني من نقص الموارد فلم يكن بمقدورهم ذلك.

وتشير التقديرات إلى أن سبعة أشهر فقط من إغلاق المدارس خلال جائحة كوفيد-19 قد تتسبب في زيادة قدرها 10 في المائة في نسبة الطلاب في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين يعانون من فقر التعلم – الذي يعرف بأنه نسبة الأطفال في سن العاشرة غير القادرين على قراءة وفهم نص بسيط مناسب لعمرهم. وفي بداية عام 2020، قبل جائحة كوفيد-19، كان معدل فقر التعلم يقدّر بنسبة 53 في المائة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وكان من المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى ما بين 63 و76 في المائة بحلول نهاية عام 2020، حيث كان الأطفال من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا هم الأكثر تضرراً.

وهذا الجيل من الطلاب معرضٌ الآن لخطر فقدان ما قيمته 17 تريليون دولار من مداخيلهم مدى الحياة بالقيمة الحالية أي ما يعادل 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالقيمة الحالية.

ويمكن أن تؤدي الأزمات أيضاً إلى تفاقم أوجه عدم المساواة التكنولوجية. وقد أحدثت جائحة كوفيد‑19 نقلةً نحو زيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية. وشمل ذلك تحولا في تقديم توفير الحماية الاجتماعية، التي بدأت تدار إلكترونياً وليس مادياً.

ويبشر ذلك بمكاسب كبيرة في الكفاءة وتحسين االستهداف. ً إقصاء بأشخاص مثل العمال غير النظاميين غير لكنه ينذر أيضًا المسجلين في الُُنظم، واألشخاص الذين لديهم إمكانية محدودة للوصول الى التكنولوجيا الرقمية. وبهذه الطريقة، يواجه المهمشون خطر التخلف عن الركب.